Seine moralischen Geschäfte

Williger Helfer oder von Verfolgung bedrohter Widerständler: Ein nun entdeckter Brief Hildebrand Gurlitts gibt Auskunft über die selbstbewusste Stellung des Kunsthändlers im Nationalsozialismus.

Generationen von Deutschen erfuhren aus der „Deutschstunde“ von Siegfried Lenz, wie sich ein Künstler gegen die Nazis stellte - innerlich. Doch die Wirkungsgeschichte des Romans muss umgeschrieben werden.

Williger Helfer oder von Verfolgung bedrohter Widerständler: Ein nun entdeckter Brief Hildebrand Gurlitts gibt Auskunft über die selbstbewusste Stellung des Kunsthändlers im Nationalsozialismus.

Der Fall Gurlitt ist eine Herausforderung an die Museen: Aufgetaucht sind Bilder von Künstlern, deren Werk man von den Nationalsozialisten zerstört glaubte. Das hat enorme Folgen, sagt der Kunsthistoriker Rolf Jessewitsch.

Bereits 1949 war Hildebrand Gurlitt Leihgeber für die Schau „Der Blaue Reiter“ in München. Die vermeintlichen Retter der Moderne waren oft Akteure des NS-Kunstbetriebs. Sie kämpften gegen die Rückgabe von Raubkunst aus jüdischem Besitz.

Die Veröffentlichung von 25 Bildern aus dem Münchner Kunstfund ist nur ein erster Schritt: Es gibt Erben, die Ansprüche auf Werke erheben – und auch der französische Staat könnte sich melden.

Die Behörden wollen ihre Aufklärung nach dem Schwabinger Kunstfund beschleunigen. Ab sofort werden zunächst 25 raubkunstverdächtige Werke der Gurlitt-Sammlung ins Internet eingestellt. Bund und Bayern gründen eine Taskforce.

Beim Münchner Bilderfund hat die Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaft und Kunstgeschichte zum Zusammenbruch einer scheinbar unumstößlichen Großerzählung der bundesdeutschen Nachkriegszeit geführt.

Wie man als Kunsthistorikerin mit einem Mal mitten in der Öffentlichkeit steht: Der Fall Gurlitt macht Meike Hoffmann schlagartig bekannt.

Bereits im Frühjahr 2011 wurden in einer Münchner Wohnung 1500 Kunstwerke beschlagnahmt, die seit dem Zweiten Weltkrieg als verschollen galten. Was bedeutet diese Entdeckung?

Im Streit um die Rückgabe von Paul Klees Gemälde „Sumpflegende“ zeichnet sich eine Einigung ab. Das von den Nationalsozialisten enteignete Werk wird wohl weiterhin im Münchner Lenbachhaus bleiben können.

Im Nationalsozialismus wurde die „entartete Kunst“ beschlagnahmt, für konforme Werke floss viel Geld. Zwei Ausstellungen im Museum im Kulturspeicher Würzburg zeigen nun beides zusammen.

Seit Jahren wird kritisiert, dass in deutschen Museen noch immer Raubkunst lagere, zusammen mit den angehäuften Reichtümern von Hitler bis Himmler. Warum ändert sich das nicht? Wer verhindert die Aufarbeitung?

Hoffnung auf Beilegung des Streits um Paul Klees Bild „Sumpflegende“: Das 1937 von den Nationalsozialisten beschlagnahmte Gemälde kehrt möglicherweise zu den Erben der ursprünglichen Besitzerin zurück.

Erfolge für Otto Mueller und Lotte Laserstein, allerdings auch mit mancher Enttäuschung. Die Ergebnisse der Herbstauktionen der Villa Grisebach in Berlin.

Um Erwin Panofskys verschollenes Manuskript rankten sich Legenden. 1934 verließ der jüdische Kunsthistoriker Deutschland. Jetzt wurde seine Schrift gefunden - in einem ehemaligen Panzerschrank der NSDAP.

Die Geschichte des Kunsthandels zeigt ungeahnte Kontinuität und die Antike ihre Beweglichkeit: Neue Bücher von Gesa Jeuthe, John Freely und gleich drei Werke zum Verleger Axel Springer.

Sprechen neue Dokumente zur Provenienz von Paul Klees „Sumpflegende“ für eine Rückgabe an die Erben?

Das noch junge Auktionsjahr 2012 hebt kraftvoll an in London, wenn dort Impressionismus und Moderne ihren Auftritt haben. Hier zwei prominente Beispiele dafür.

Der kleinste Zweifel an der Unersetzlichkeit der Kunst in Museen ist gefährlich. Die Stadt Hagen hat mit Gerüchten für Unruhe gesorgt. Das ist fatal, denn der Markt will Spitzenwerke.

Den Streit zwischen dem Auktionshaus Lempertz und den Erben nach Sophie Küppers-Lissitzky könnte die Antwort auf eine einzige Frage beenden: Was steht in den Testamenten, auf die sich Lempertz beruft?

Auf der Vorderseite ein braves Stillleben, auf der Rückseite ein nacktes Paar auf grünem Teppich: Max Pechsteins doppelseitig bemalte Leinwand ist der Star der Moderne bei Ketterer in München.

Kandinskys Aquarell „Zwei schwarze Flecke“ ist das Spitzenlos in der kommenden Auktion bei Lempertz. Doch die Erben von Sophie Küppers, der Kandinsky das Werk einst schenkte, hegen Zweifel an der im Katalog verzeichneten Provenienz.

Die Kulturkreislehre des Kaiserfreundes Leo Frobenius galt lange als Sackgasse der wissenschaftlichen Evolution. Jetzt wird entdeckt, was Frobenius für die moderne Kunst bedeutet.

Eine Ausstellung in Dresden stellt die Frage, ob Sammler vom „Entarteten“ profitiert haben. Auf dem Prüfstand steht die Sammlung Hahn, die neben großartigen Zeichnungen Oskar Kokoschkas eine erstaunliche Sammlungsgeschichte vorweisen kann.

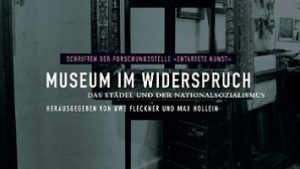

Das Frankfurter Städel lässt seine Rolle während des Nationalsozialismus erforschen, Thomas Welskopp erzählt von der Zeit, als Alkohol in Amerika verboten war und Stéphane Hessel ruft nun auch in Deutschland zur Empörung auf. Dies und mehr in den F.A.Z.-Sachbüchern der Woche.

Zwischen Schweigen, Sprechen, Lüge und Wahrheit: Nachdem private Unternehmen bereits vor fast zwanzig Jahren ihre Geschichte im Nationalsozialismus erforschen ließen, zieht mit dem Frankfurter Städel nun erstmals ein Kunstmuseum nach.

Eigentlich könnte man sich auch wundern: Soeben ist das Buch "Museum im Widerspruch" erschienen, dessen Beiträge auf eine Tagung im vergangenen Jahr (F.A.Z. vom 22. Februar 2010) zurückgehen, und schwarz auf weiß können wir nun also die Geschichte des Frankfurter Städel im Nationalsozialismus nachlesen.

Die Kunst aus den Trümmern: Vor dem Roten Rathaus in Berlin wurden beim U-Bahn-Bau Werke ausgegraben, die von den Nationalsozialisten für ihre Schau „Entartete Kunst“ eingezogen worden waren. Indizien weisen auch auf den Besitzer der Kunstwerke.

Einen Rekord für Rudolf Bauer brachte die Auktion mit Moderne und Gegenwartskunst bei Van Ham in Köln. „Pink Cirlce“ wurde dort zugleich zum Spitzenlos - die Ergebnisse.

Die Berliner Forschungsstelle „Entartete Kunst“ hat heute eine Datenbank zur „Verfallskunst“ freigeschaltet. Eine undankbare Aufgabe, da siebzehntausend der von den Nazis beschlagnahmten Werke bisher nicht gelistet sind.

Das Frankfurter Städel Museum lässt seine Geschichte zwischen 1933 und 1945 erforschen. Erste aufsehenerregende Ergebnisse liegen vor. Bei der Tagung „Museum im Widerspruch“ wurden sie nun der Öffentlichkeit vorgestellt.

Um die Rückgabe jüdischen Eigentums tobt ein Streit: In dieser Debatte sprechen sich jetzt die Museumsdirektoren Raphael Gross und Max Hollein gegen Fristenlösungen, gegen ein Restitutionsgesetz und für eine neue Limbach-Kommission aus.

Man hätte ahnen können, worum es in Andreas Neumeisters "Könnte Köln sein" gehen würde, ein Text, der im Untertitel mit "Städte. Baustellen. Roman" klassifiziert wird. Denn im vergangenen Jahr war Neumeister im Rahmen der Architekturwoche A3 im Haus der Kunst zu Gast, mit einer Installation für Säulen, ...

Das Kölner Museum Ludwig und das Münchner Lenbachhaus tauschen ihre Kollektionen.