Mac用Logic Proユーザガイド

- ようこそ

-

- アレンジの概要

-

- リージョンの概要

- リージョンを選択する

- リージョンの一部を選択する

- リージョンをカット、コピー、およびペーストする

- リージョンを移動する

- ギャップを追加する/取り除く

- リージョンの再生をディレイする

- リージョンをループさせる

- リージョンを繰り返す

- リージョンのサイズを変更する

- リージョンをミュートする/ソロにする

- リージョンをタイムストレッチする

- オーディオリージョンを逆方向にする

- リージョンを分割する

- MIDIリージョンをデミックスする

- リージョンを結合する

- トラック領域でリージョンを作成する

- トラック領域でオーディオリージョンのゲインを変更する

- トラック領域でオーディオリージョンをノーマライズする

- MIDIリージョンのエイリアスを作成する

- 繰り返しのMIDIリージョンをループに変換する

- リージョンの色を変更する

- Mac用Logic ProでMIDIリージョンをパターンリージョンに変換する

- Mac用Logic ProでMIDIリージョンをSession Playerリージョンで置き換える

- オーディオリージョンをサンプラー音源のサンプルに変換する

- リージョン名を変更する

- リージョンを削除する

- Stem Splitterを使ってボーカルや楽器のステムを抽出する

- グルーブテンプレートを作成する

-

- Smart Controlの概要

- マスターエフェクトのSmart Controlを表示する

- Smart Controlのレイアウトを選択する

- MIDIコントローラの自動割り当て

- スクリーンコントロールを自動的にマップする

- スクリーンコントロールをマップする

- マッピングパラメータを編集する

- パラメータマッピンググラフを使用する

- スクリーンコントロールのプラグインウインドウを開く

- スクリーンコントロールの名前を変更する

- アーティキュレーションIDを使ってアーティキュレーションを変更する

- ハードウェアコントロールをスクリーンコントロールにアサインする

- Smart Controlの編集内容と保存されている設定を比較する

- アルペジエータを使う

- スクリーンコントロールの動きを自動化する

-

- 概要

- ノートを追加する

- スコアエディタでオートメーションを使う

-

- 譜表スタイルの概要

- トラックに譜表スタイルを割り当てる

- 譜表スタイルウインドウ

- 譜表スタイルを作成する/複製する

- 譜表スタイルを編集する

- 譜表と声部を編集する/パラメータを割り当てる

- Mac用Logic Proの譜表スタイルウインドウで譜表または声部を追加する/削除する

- Mac用Logic Proの譜表スタイルウインドウで譜表または声部をコピーする

- プロジェクト間で譜表スタイルをコピーする

- 譜表スタイルを削除する

- 声部と譜表に音符を割り当てる

- 多声部のパートを別々の譜表に表示する

- スコア記号の割り当てを変更する

- 譜表をまたいで音符を連桁にする

- ドラム記譜用にマッピングされた譜表スタイルを使う

- 定義済みの譜表スタイル

- スコアを共有する

-

-

- キーコマンドの概要

- キーコマンドをブラウズする/読み込む/保存する

- キーコマンドを割り当てる

- キーコマンドをコピーする/プリントする

-

- グローバルコマンド

- グローバルコントロールサーフェスコマンド

- さまざまなウインドウ

- オーディオファイルを表示しているウインドウ

- メインウインドウのトラックとさまざまなエディタ

- さまざまなエディタ

- タイムルーラのある表示

- オートメーションのある表示

- メインウインドウのトラック

- Live Loopsグリッド

- ミキサー

- MIDIエンバイロメント

- ピアノロール

- スコアエディタ

- イベントエディタ

- ステップエディタ

- ステップシーケンサー

- プロジェクトオーディオ

- オーディオファイルエディタ

- スマートテンポエディタ

- ライブラリ

- Sampler

- Drum Machine Designer

- ステップインプットキーボード

- Smart Control

- ツールメニュー

- コントロールサーフェスのインストールウインドウ

- Touch Barのショートカット

-

-

- Studio Piano

- 用語集

- 著作権

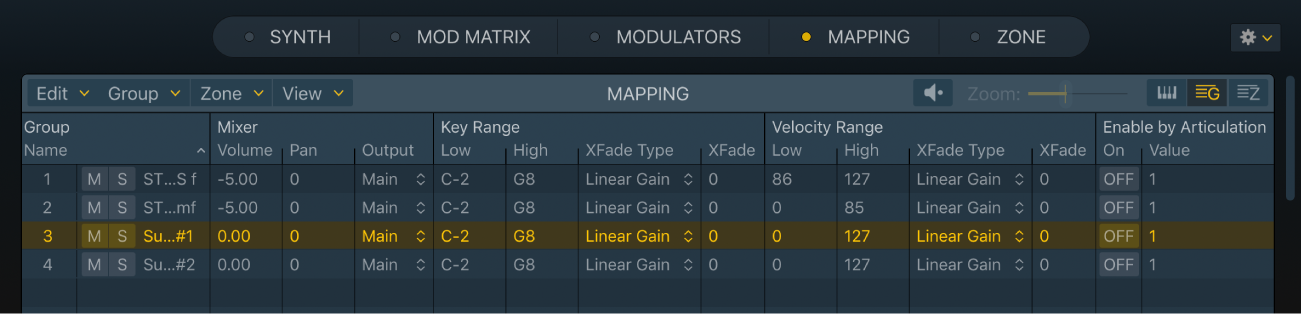

Mac用Logic ProのSamplerのグループビューを使用する

「Mapping」パネルでは、次の3つのエディタビューから選ぶことができます: キーマッピングエディタ、グループビュー、ゾーンビュー。これらの編集パネルを切り替えるには、右上のボタンをクリックします。「Mapping」パネルの上部のメニューバーには、すべてのエディタビューに共通のコントロールがあります。「Mapping」パネルのメニューバーを参照してください。

グループビューでは、すべてのグループパラメータを表示および編集できます。パラメータは列ごとに並べられ、その関連パラメータがサブ列に表示されます。グループパラメータでは、グループに割り当てられているすべてのゾーンを同時に制御できます。

1つのグループを選択するには、グループ名またはグループ番号をクリックします。複数のグループを選択するには、Shiftキーを押したまま各グループをクリックするか、どのグループも表示されていない空の領域からグループ上をドラッグします。MIDIキーボードを使ってグループを選択することもできます。

注記: MIDIキーボードでのグループの選択を有効にするには、「Mapping」パネルの「Edit」メニューで、「Select from Last Played Keys」>「Group」または「Select from Last Played Keys」>「Groups and Zones」メニューオプションをオンにします。

注記: 複数のグループを選択した場合、パラメータ値を変更すると、選択したすべてのグループに適用されます。複数のグループを選択した状態でグループ番号をクリックすると、そのグループにフォーカスが移動します。フォーカス機能を使用すると、複数の重複するグループを含む複雑なマッピングを編集する際により簡単に作業できます。

値の変更は相対的です。例えば、2つのグループを選択し、ベロシティの最高値がそれぞれ12と27である場合、1つ目のグループの値を10に下げると、2つ目のグループの値は25に下がります。

グループを並べ替えるには、パラメータのサブ列の見出しをクリックします。例えば、「Low Key Range」サブ列の見出しをクリックすると、ゾーンがノートの低い順に並べ替えられます。

Controlキーを押したままパラメータの列見出しをクリックするとショートカットメニューが開き、個々のグループパラメータの表示/非表示を切り替えることができます。すべての列を素早く表示したり、デフォルトの列表示を復元したり、デフォルトの列幅を復元したりすることもできます。

パラメータの列のサイズを変更するには、列を左右にドラッグします。

表示範囲外にあるグループパラメータを表示するには、スクロールバーをドラッグします。トラックパッドを2本指でスワイプして上下左右にスクロールすることもできます。Magic Mouseを使用している場合は、1本指でスワイプします。

グループビューのパラメータ

パラメータ値を変更するには、その値フィールドを上下にドラッグします。例えば、グループのパンの値を変更するには、「Pan」列の値を上下にドラッグします。または、フィールド内をダブルクリックしてから値を入力し、Returnキーを押すこともできます。

「Group」パラメータ: 新しいグループに自動的に連番が割り当てられます。

「Mute」ボタン: グループのミュート/ミュート解除を切り替えます。

「Solo」ボタン: グループのソロ/ソロ解除を切り替えます。有効にすると、ほかのすべてのグループが無音になります。複数のグループをソロにすることもできます。

「Name」フィールド: グループ名を表示します。ダブルクリックして、新しいグループ名を入力できます。

「Mixer」パラメータ: グループ設定をグローバルに調整します。

「Volume」フィールド: グループの全体的なボリューム(つまりグループ内のすべてのゾーンのボリューム)を調整します。これはミキシングコンソールのサブグループのような働きをします。

「Pan」フィールド: グループのパン位置(ステレオサンプルの場合のステレオバランス)、およびグループに属するすべてのゾーンのパン位置を同時に調整します。

「Output」フィールド: グループで使用する出力を設定します。「Main」出力、チャンネルのペア、または個別の出力から選択できます。そのため、マルチ出力のSamplerインスタンスの場合は、グループをAuxチャンネルに個別にルーティングできます。

「Key Range」パラメータ: グループのキーの範囲を設定します。この範囲以外のノートを演奏しても、グループに割り当てられているゾーンは聞こえません。

「Low」フィールド: グループの最も低いノートを設定します。

「High」フィールド: グループの最も高いノートを設定します。

「XFade Type」ポップアップメニュー: グループのオーディオ素材に最も合うクロスフェードのタイプを選択します。「Linear dB」オプションと「Linear Gain」オプションでは、グループのクロスフェードの振幅を増減させます。「Equal Power」は、クロスフェード範囲の中央でボリュームが3 dB増加する指数曲線のクロスフェードに適用されます。これにより、フェードアウトとフェードインを均等なボリュームレベルで行うことができます。Samplerでサンプルグループ間にフェードを設定するを参照してください。

「XFade」フィールド: 指定したキー範囲でグループ化されたゾーンのクロスフェードの範囲を設定します。指定したキー範囲内にあるゾーンのみがクロスフェードされます。

「Velocity Range」パラメータ: グループのベロシティの範囲を設定します。このベロシティ範囲以外のノートを演奏しても、グループに割り当てられたゾーンは聞こえません。この機能は、MIDIキーボードでの演奏の強弱によって、グループ化されたゾーン(サンプル)を動的にミックスしたり切り替えたりしたい場合に便利です。これは、レイヤー化されたサウンド(ピアノ/弦楽器のレイヤーなど)を使用する場合や、異なるパーカッションサンプルを切り替える場合などに効果的です。

「Low」フィールド: グループをトリガする最小ベロシティを設定します。

「High」フィールド: グループをトリガする最大ベロシティを設定します。

「XFade Type」ポップアップメニュー: グループのオーディオ素材に最も合うクロスフェードのタイプを選択します。「Linear dB」オプションと「Linear Gain」オプションでは、グループのクロスフェードの振幅を増減させます。「Equal Power」は、クロスフェード範囲の中央でボリュームが3 dB増加する指数曲線のクロスフェードに適用されます。これにより、フェードアウトとフェードインを均等なボリュームレベルで行うことができます。

「XFade」フィールド: 指定したベロシティ範囲でグループ化されたゾーンのクロスフェードの範囲を設定します。指定したベロシティ範囲内にあるゾーンのみがクロスフェードされます。

「Round Robin」パラメータ: グループをラウンドロビンサイクルで制御します。ラウンドロビンサイクルは、同じキーに割り当てられた複数のサンプルグループを切り替えるときに使用されます。高度なグループ選択機能を使うを参照してください。

「ON/OFF」ボタン: オンにすると、グループがラウンドロビンサイクルで使用されます。

「Cycle」ポップアップメニュー: ラウンドロビンサイクルに含まれるグループを追加または削除したり、選択したグループをサイクルの最後または新しいサイクルに移動したりします。

「Enable by Articulation」パラメータ: グループのアーティキュレーションIDを設定します。このパラメータはモジュレーションターゲットとして使用できるので、MIDIコントローラでサンプルのグループを切り替えることができます。例えば、キーボードのモジュレーションホイールを使って、開き具合の異なる複数のハイハットグループを切り替えることができます。Samplerのアーティキュレーションの操作を参照してください。

「ON/OFF」ボタン: オンにすると、グループのアーティキュレーションIDが使用されます。

「値」フィールド: グループで使用するアーティキュレーションID番号を設定します。

「Enable by Bend」パラメータ: グループのベンドの範囲を設定します。指定した範囲外の値はグループに影響しません。「Enable by」で始まるすべてのオプションの使いかたについて詳しくは、高度なグループ選択機能を使うを参照してください。

「ON/OFF」ボタン: オンにすると、グループについて指定したベンド範囲が使用されます。

「Low」フィールド: ベンド範囲の最小値を設定します。

「High」フィールド: ベンド範囲の最大値を設定します。

「Enable by Channel」パラメータ: グループのMIDIチャンネルを設定します。このMIDIチャンネルのみがグループに影響します。

「ON/OFF」ボタン: オンにすると、グループについて指定したMIDIチャンネルが使用されます。

「値」フィールド: MIDIチャンネルを設定します。

「Enable by Control」パラメータ: グループのMIDIコントローラと範囲を設定します。例えば、コントローラ64(Sustain)に設定した場合、設定した範囲内のコントローラ64メッセージを受信すると、グループが持続(サスティン)します。指定した範囲外のコントローラ値はグループに影響しません。

「ON/OFF」ボタン: オンにすると、グループのコントローラが使用されます。

「値」フィールド: MIDIコントローラ番号を設定します。

「Low」フィールド: コントローラの最小値を設定します。

「High」フィールド: コントローラの最大値を設定します。

「Enable by Note」パラメータ: グループのMIDIノート番号を設定します。このMIDIノート番号のみがグループに影響します。

「ON/OFF」ボタン: オンにすると、グループについて指定したMIDIノート番号が使用されます。

「値」フィールド: MIDIノート値を設定します。

「Enable by Tempo」パラメータ: グループのテンポの範囲を設定します。指定した範囲外の値はグループに影響しません。

「ON/OFF」ボタン: オンにすると、グループについて指定したテンポの範囲が使用されます。

「Low」フィールド: テンポの範囲の最小値を設定します。

「High」フィールド: テンポの範囲の最大値を設定します。

「Release Trigger」パラメータ: このグループ内のゾーンを、キーダウンとキーリリースのどちらでトリガするかを設定します。これは例えば、オルガンのキークリック音をエミュレートしたい場合に便利です。キーダウンでオルガンのノートをトリガし、キーリリースでオルガンのキークリックをトリガするようにします。

「ON/OFF」ボタン: オンにすると、キーリリースでのトリガがオンになります。オフにすると、このグループ内のゾーンはキーダウンでのみトリガされます。

「Decay」ボタン: オンにすると、ディケイの「Time」フィールドがオンになります。

「Time」フィールド: キーリリースによってトリガされたサンプルのレベルが0になるまでの時間(ディケイ時間)を設定します。

注記: 「Decay」ボタンと「Time」パラメータは、「Release Trigger」パラメータをオンにしてキーリリースに設定した場合にのみ有効です。

「Playback」パラメータ: 以下のパラメータを使って、グループの再生動作を設定します。

「Voices」ポップアップメニュー: グループで演奏できるボイスの数を設定します。

「Exclusive」ポップアップメニュー: 複数のグループを同じエクスクルーシブクラスに割り当てます。同じクラスのグループは個別にしか使用できません。1つのグループがトリガされると、同じクラスのほかのグループはすべて無効になります。

ヒント: 「Playback」パラメータは、完全なドラムキットをキーボード全体にマッピングし、古典的なハイハットモードで演奏するという便利な使いかたができます。例えば、オープンハイハットとクローズドハイハットのサンプルを同じエクスクルーシブグループに割り当て、グループの「Voices」パラメータを1に設定します。すると、グループで使用できるボイス数が1つしかないため、2つのハイハットサンプルのうち最後にトリガされたものによってもう一方がミュートされます。これによって、本物のハイハットの動作を再現することができます。ゾーン内のサンプルが別のグループに割り当てられている場合は、ドラムキットのほかの音がポリフォニックに再生されます。

エンベロープ1および2の「Offsets」パラメータ: 各グループのエンベロープパラメータの設定を個別にオフセットします。これは、演奏されたほかのグループに対するエンベロープの最初のインパクトのあと、特定のグループ内のゾーンに固有の影響を及ぼしたい場合などに便利です。エンベロープパラメータについて詳しくは、Samplerのエンベロープを参照してください。

「Filter Offsets」パラメータ: 「カットオフ」および「レゾナンス」設定をグループごとに個別にオフセットします。あるグループのみノートの最初のインパクトにフィルタを適用せず、ほかのグループにはフィルタを適用したい場合などに便利です。フィルタパラメータについて詳しくは、Samplerの「Synth」パネルを参照してください。

「Playback Details」パラメータ: グループの「Sample Select」の動作を設定します。

「Sample Select Random Offset」フィールド: 「Synth Details」スライドアウトパネルの「Sample Select Random」パラメータで指定した「Sample Select」モジュレーションについて、ランダム化の範囲のオフセット値を設定します。