Am Rande merkt der Künstler an

Wie Kritzeleien beim Telefonieren, nur kunstvoller und gedruckt: Die Kunsthalle Bremen zeigt Randskizzen vom Barock bis zu Delacroix, Rops und Kollwitz.

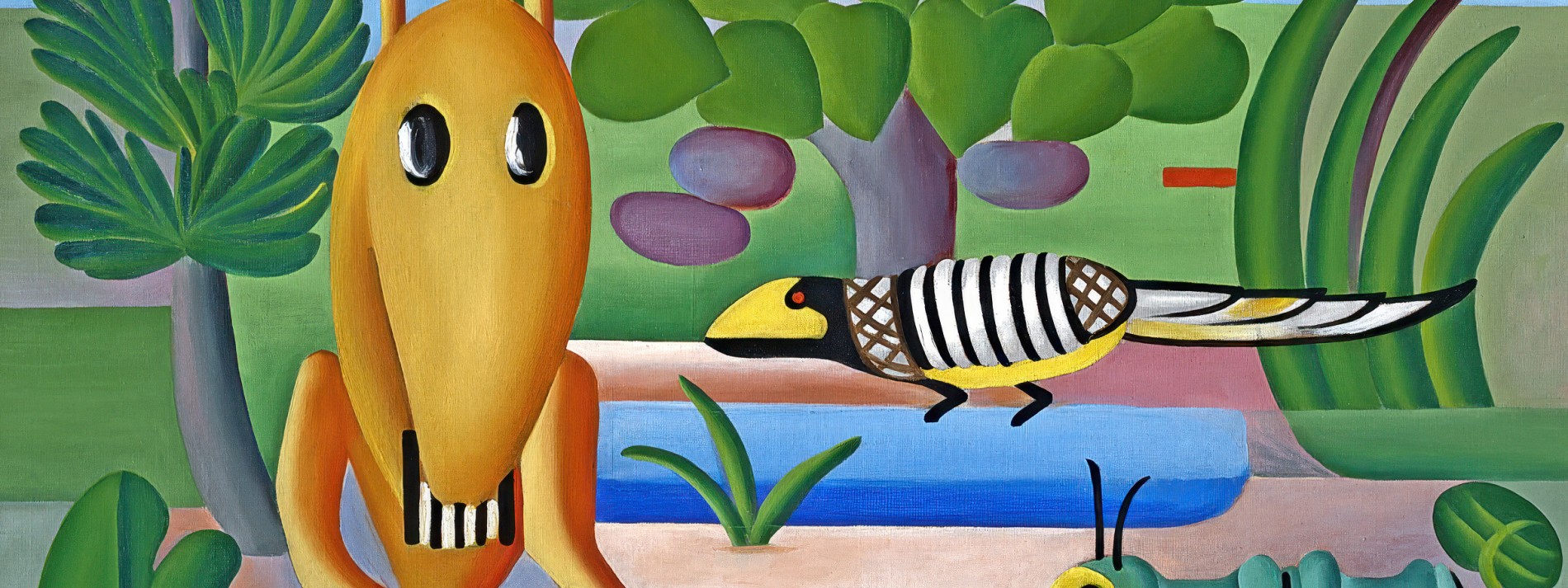

Käthe Kollwitz und Henri Rousseau in höchst eigenwilliger Mischung: Das Musée du Luxembourg entdeckt die brasilianische Malerin Tarsila do Amaral neu, die vor allem in den Zwanzigerjahren die Kunstwelt verblüffte.

Wie Kritzeleien beim Telefonieren, nur kunstvoller und gedruckt: Die Kunsthalle Bremen zeigt Randskizzen vom Barock bis zu Delacroix, Rops und Kollwitz.

Tauchen verschollen geglaubte Kunstobjekte in Auktionshäusern auf, ist Vorsicht geboten. Ein Blick ins Werkverzeichnis reicht nicht aus, um die Authentizität zu prüfen.

„Ohne Unterschied des Geschlechts“ sollten Künstler am Städel ausgebildet werden. Dass dies lange nicht der Fall war und wie sich Künstlerinnen dennoch zu helfen wussten, zeigt das Frankfurter Museum nun furios an 26 besonderen „Städel-Frauen“.

Mit der NS-Herrschaft und ihrer Flucht aus Deutschland endete ihre junge Karriere: Das Jüdische Museum in Frankfurt erinnert an die Berliner Künstlerin Else Meidner.

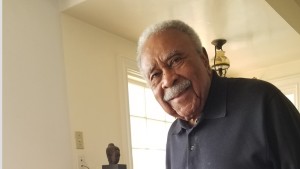

Werke aus seiner Kollektion hängen nicht nur im MoMA: Wie der Zahnarzt Richard Simms zum wichtigsten Käthe-Kollwitz-Sammler Amerikas wurde.

Die AfD beansprucht das Bundesverfassungsgericht. Die Cannabis-Kritiker beanspruchen Karl Lauterbach. Und wir Deutschen würden gern ein wenig Glück von den Finnen beanspruchen. Der F.A.Z.-Newsletter.

Käthe Kollwitz ist die bekannteste deutsche Künstlerin. Doch wer schaut ihre Werke heute noch genau an? Eine große Schau im Frankfurter Städel will den Blick auf ihr Schaffen neu öffnen.

Er porträtierte von Mary Wigman bis Ernst Barlach fast alle Größen der Weimarer Republik: Das Bernrieder Buchheim Museum der Phantasie zeigt Werke des im NS wankelmütigen und heute nahezu vergessenen Malers Leo von König

Rheinidyll und zeitgenössische Kunst: Seit 2008 lädt Bingen alle drei Jahre zur Freiluftausstellung – auch dieses Jahr wieder. Es ist ein lohnenswerter Ausflug. Doch die Werke sind nicht nur idyllisch.

Über Nacht löste die Inflation Werte von Generationen auf, aber das politische Katastrophenjahr 1923 war künstlerisch eine fruchtbare Zeit. Ausstellungen in Hamburg und Frankfurt führen beide Perspektiven zusammen.

Eine Ausstellung im Historischen Museum in Frankfurt erzählt von der Hyperinflation im Jahr 1923. Das Thema ist heute wieder aktuell, doch die Kuratoren warnen vor übereilten Vergleichen mit der Gegenwart.

Zum Beispiel die „Kleine Tänzerin“ von Degas: Nach dem Tod berühmter Künstler gefertigte Bronzegüsse von ihren Werken erzielen Spitzenpreise auf dem Markt. Doch sind diese Plastiken überhaupt Originale?

Als Gründungsdirektor des Deutschen Historischen Museums hat Christoph Stölzl im doppelten Sinn Geschichte gemacht: Er sorgte dafür, dass das Projekt in der Berliner Republik ankam. Ein Nachruf.

Ruhrbesetzung, Hitler-Putsch, linke Umsturzpläne, nationalkonservative Attacken, Hyperinflation: Die Weimarer Republik überstand 1923 einige Gefahren. Fünf neue Bücher widmen sich diesem Jahr.

Mit neuen Ausstellungshäusern und Gedenkstätten widmet sich Polen seiner Geschichte: In Białystok wurde ein „Museum des Gedenkens an Sibirien“ eröffnet, in Michniów ein „Mausoleum des Martyriums der polnischen Dörfer“.

Jonathan Meese vertraut auf die Bildgießerei Noack – wie vor ihm schon Käthe Kollwitz, Henry Moore, Georg Baselitz. Wir waren bei der Entstehung seines Werks dabei.

Ein Leben wie gemalt fürs zwanzigste Jahrhundert: Das Museum Moritzburg in Halle zeigt das Werk des umstrittenen DDR-Künstlers Willi Sitte.

Auftritt der „Gottbegnadeten“: Eine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin dokumentiert die Karrieren führender Künstler des Nationalsozialismus in der Nachkriegszeit. Darunter sind prominente Namen.

Abfolge eines Sündenfalls: Anatol Regnier sieht den Schriftstellern der NS-Zeit auf die Finger. Im Hintergrund seiner Chronik verflicht er die Historie mit der eigenen Familiengeschichte.

In Moritzburg bei Dresden steht das Haus, in dem Käthe Kollwitz starb. Heute ist es eine Gedenkstätte – die Hilfe braucht.

Hineingeboren in eine Fotografenfamilie, ein Atelier in vierter Generation mitten in Berlin und schließlich die Emigration: Die Schwestern Ruth und Lotte Jacobi haben einiges gemeinsam. Doch nur eine von ihnen wurde berühmt.

Endlich wirklich geöffnet: Die Leipziger Jubiläumsschau zu Max Klinger, der mit seinen Werken, aber auch mit seiner Begeisterung für Rodin Epoche gemacht hat.

Das Haus Hohenzollern streitet mit Bund und Ländern um sein Eigentum. Doch es geht noch um viel mehr – den Anteil der preußischen Herrscher an der jüngeren deutschen Geschichte.

Die Mischung macht’s: Die Frühjahrsauktionen bei Grisebach in Berlin halten auch abgesehen von der Rekordversteigerung von Beckmanns „Ägypterin“ überwiegend positive Überraschungen bereit. Ein Blick auf die Ergebnisse.

Wolfgang Thierse ist ein Ur-Berliner. Und auch wenn sich der Prenzlauer Berg stetig ändert, zieht er nicht weg. Wie hat er eine Heimat gefunden?

Autographen, Alte Kunst und Moderne standen bei Bassenge in Berlin im Programm der Herbstauktionen: ein Blick auf die Ergebnisse

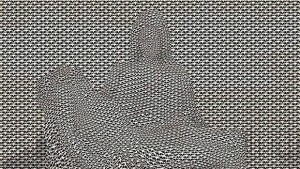

Ein Kunstwerk aus Hunderten von Totenschädeln: Frankreichs Präsident Macron und Bundespräsident Steinmeier übergeben Thomas Bayrles Kriegsgräberteppich „Pietà for World War I“der Öffentlichkeit.

Eigentlich sollte der Streit um den Standort des Berliner Käthe-Kollwitz-Museums beendet sein. Wenn es nach dem Kultursenator Klaus Lederer geht, bleibt alles dort, wo es war. Wo soll aber das neue Exil-Museum hin?

Für viele Zeitgenossen war schon das Drei-Krisen-Jahr 2016 ein annus horribilis. Der Historiker Andreas Rödder im FAZ.NET-Gespräch zur Frage, ob 2017 noch beunruhigender wird und der Blick zurück in die krisenhafte Kaiserzeit uns beruhigen kann.

Die Frauenrechtlerin und Pazifistin Helene Stöcker erwartete alles vom Leben und vieles von der Gesellschaft. Sie galt vielen als „feinere Art von Sensation“ – und verspottete die Frauenrechtlerinnen der ersten Stunde als verhärmte Nonnen.

Die einzige deutsche Schauspielerin, die je einen Oscar bekam, starb vor einem Jahr. Ihre Tochter lässt den Nachlass versteigern. Ich bin dabei – und gehe leer aus.

Die Angriffe auf Kulturstaatsministerin Monika Grütters und das neue Gesetz zum Schutz von Kulturgut werden immer schriller. Gerechtfertigt sind sie nicht. Ein Gastbeitrag.

Im nächsten Jahr gibt es keine Auktionen mehr am Pöseldorfer Weg in Hamburg: Zum letzten Mal ruft der Spezialist für expressionistische Graphik und wertvolle Bücher in diesem Herbst sein Angebot auf.

Und mittendrin ein spätkubistisches Kleinod: Bei Kornfeld in Bern kommen Gemälde von Ferdinand Hodler, Ernst Ludwig Kirchner sowie Graphiken von Käthe Kollwitz und Edvard Munch unter den Hammer.

Georg Baselitz behauptet, Frauen könnten nicht malen. Der Kunstmarkt lüge nicht, erklärt der hoch gehandelte Maler. Doch ein Blick auf den Markt widerlegt auch seine Ansicht aufs Schönste.

In anderen Ländern ist Ypern bis heute eine Chiffre für das Leid des Ersten Weltkriegs. In Deutschland ist es dagegen als Gedenkort fast vergessen. Das soll sich nun ändern.