Auf die Magier folgen die Retterinnen

Wolfram Eilenberger widmet sich in seinem neuen Buch „Feuer der Freiheit – Die Rettung der Philosophie in finsteren Zeiten (1933–1943)“ vier Autorinnen und ihren philosophischen Denkstilen.

Wolfram Eilenberger widmet sich in seinem neuen Buch „Feuer der Freiheit – Die Rettung der Philosophie in finsteren Zeiten (1933–1943)“ vier Autorinnen und ihren philosophischen Denkstilen.

Mehr als Vintage: Alexander Pechmanns Roman „Die zehnte Muse“ wirkt wie aus der Zeit gefallen und das nicht nur, weil er 1905 spielt. Seine raffinierte Künstlernovelle lässt den literarischen Impressionismus auferstehen.

Chillidas „Hommage an Heidegger“ ist weg: Das Verschwinden vor einer Bausparkasse schien manchem ein weiteres Opfer des Zeitgeists. Doch nicht ideologische Rattenfänger, sondern die Corporate Identity war am Werk.

Worte können wie Gift in kleinen Dosen wirken: Ein Plädoyer für mehr Achtsamkeit im Umgang mit der Sprache. Ein Gastbeitrag.

Materieller Besitz hat in Konsumgesellschaften einen schalen Beigeschmack bekommen. Trotzdem schlägt unser Herz – besonders jetzt – für bestimmte Gegenstände.

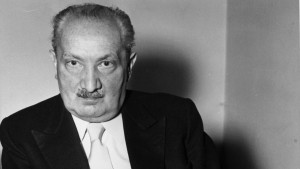

Epochales Schweigen: Hans-Peter Kunisch beschreibt, wie es gewesen sein könnte, als Paul Celan hoch im Schwarzwald Martin Heidegger besuchte, und Thomas Rohkrämer legt eine Biographie des Philosophen vor.

Wohnen, was ist das eigentlich – und kann es überhaupt gelingen? Jetzt, da die Menschen zu Hause bleiben sollen, stellt sich die Frage, ob es gut ist, dauernd ganz bei sich zu sein.

Ror Wolf ordnet sein Leben nach den Namen von Orten, an denen er wohnte. Sein Zuhause fand er in Mainz, dort ist er am 17. Februar diesen Jahres verstorben.

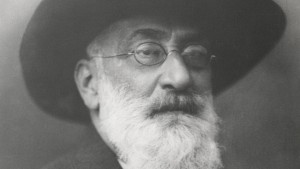

Von einem scharfen Windstoß wird Martin Heidegger aus dem Idyll der Kindheit gerissen. Eine Geste, die seine spätere Philosophie kennzeichnen wird.

Thomas Huber liest „Fernes Land“ von Martin Heidegger.

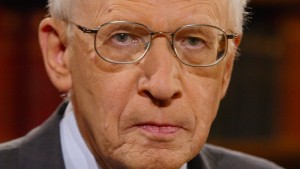

Es muss ein ursprüngliches Bewusstsein geben, für das Subjekt und Objekt nicht getrennt sind: Diesen Gedanken entwickelte Dieter Henrich aus seiner Lektüre Fichtes. Nach langer Auseinandersetzung mit der analytischen Philosophie ist Henrich jetzt auf „Fichtes ursprüngliche Einsicht“ zurückgekommen.

Niemand hat die Massaker, den Krieg und das Leid auf dem Balkan so ausdrucksstark zur Petitesse erklärt wie Peter Handke. Für die Opfer birgt die Stockholmer Entscheidung eine erschütternde Botschaft. Ein Essay.

Wie verhält man sich zum Traditionsbruch durch den Nationalsozialismus? Unter dem Titel „Ich bin Dir halt ein bißchen zu revolutionär“ erscheint jetzt der Briefwechsel zwischen Hannah Arendt und Dolf Sternberger.

Zirkulieren ist alles: André Gunthert und Nathan Jurgenson machen sich Gedanken über das Fotografieren in Zeiten von sozialen Medien wie Instagram und Facebook.

Jetzt dankt die Deutsche Bahn ihren Fahrgästen schon für deren Mitarbeit. Dem Schienenverkehr ist hierzulande allenfalls noch philosophisch beizukommen. Wir versuchen es mit Heidegger und Gehlen.

Schaute er mürrisch, behäbig und verkniffen in die Welt? Oder doch vom göttlichen Funken der Genialität durchzuckt? Das Bachhaus in Eisenach präsentiert eine amüsante Schau von Überraschungen und Fehleinschätzungen.

In der Erinnerung an die Sommerausflüge mit der Familie fand der kritische Theoretiker seinen utopischen Begriff der Natur. Peter E. Gordon hält die Adorno-Vorlesungen in Frankfurt.

In Zeiten, in denen der Liberalismus seine Selbstverständlichkeiten verloren hat, hilft es nicht, dessen Prämissen noch einmal im hohen Ton zu wiederholen. Stattdessen gilt es, die populistische Herausforderung offensiv anzugehen. Ein Gastbeitrag.

Gegen die kausale Verknüpfung zwischen Methode und ideologischer Verblendung: Eine musikwissenschaftliche Fußnote zur Debatte um die Philologie.

Maria Wruck ist die jüngste Tochter des Unternehmers Max Grundig. Mit ihrem Geld will sie einen großen Tierpark im Schwarzwald bauen und so die Region beleben. Doch trotz des großen Vermögens gibt es Probleme.

Im Bundesarchiv liegt ein Blatt Papier, das Martin Heideggers Mitwirkung am Holocaust beweisen soll. Tatsächlich belegt die vermeintliche große Entdeckung nur den denunziatorischen Eifer von Heideggers Gegnern.

Es herrscht die Stickluft der Inquisition: Wie die Briefe seines ersten Herausgebers Karl Korn an Margret Boveri das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zeigen. Ein Gastbeitrag.

Von Liebe, Altern und dem Leben in der Emigration: Hannah Arendts Briefwechsel mit Freundinnen ist eine ebenso erhellende wie berührende Lektüre.

Ein Fall für die Nationalbibliothek in Wien? Ein Teilnachlass Ingeborg Bachmanns, bestehend aus mehr als 1200 Seiten, soll in Berlin versteigert werden. Er zeigt bislang unerforschte Seiten der österreichischen Schriftstellerin auf.

Seit dem Skandal um den früheren Hollywood-Mogul Harvey Weinstein geraten auch immer mehr amerikanische Universitäten in den Strudel der #MeToo-Bewegung. Selbst die Elite-Colleges sind betroffen.

Wie viel Heidegger ist im Nationalsozialismus? Eine Marbacher Tagung beschäftigt sich mit den Schriften von Dichtern, Verlegern und Philosophen während der NS-Zeit.

Er verkörperte die „radikale Mitte“ des deutschen Katholizismus. Auch Auseinandersetzungen mit der höchsten kirchlichen Autorität scheute er nicht – und wurde für seine Standfestigkeit belohnt. Zum Tod von Karl Kardinal Lehmann.

„Die Banalität der Liebe“: Ella Milch-Sheriff macht in Regensburg auf virtuose Weise Hannah Arendt und Martin Heidegger den Prozess in einer gnadenlosen Oper.

Die Besinnung auf die Tugenden des traditionellen Bauens könnte heute wichtige Impulse geben. Ein Streifzug rund um die Erde zeigt, mit welchen Errungenschaften lokale Baumeister punkten.

Treffen sich ein Renaissancemensch und ein Mann der Moderne und verstehen sich prächtig: Der Briefwechsel zwischen dem schottischen Künstler Ian Hamilton Finlay und dem österreichischen Dichter Ernst Jandl.

„Don’t worry, be happy“ singen wir seit bald dreißig Jahren, dabei ist gesunder Pessimismus keineswegs ein Nachteil - das behaupten zumindest Psychologen. Eine Glosse.

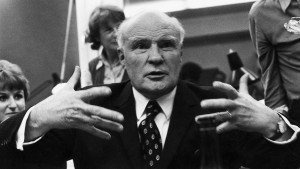

War der bolschewistische Klassenmord der Auslöser des deutschen Rassenmordes? Darum ging es beim Historikerstreit, den Nolte im Juni 1986 mit einem Artikel in der F.A.Z. auslöste.

Schon Heidegger schlief schlecht und brütete dabei abstruse Gedanken aus. Das könnte auch dem Silicon Valley zum Verhängnis werden.

Wer in meinem Land als Staatschef populär sein will, muss Stalins Vorbild folgen: Wladimir Putin besitzt den Schlüssel zur Seele des russischen Volkes. Ein Gastbeitrag.

Der Staat auf Augenhöhe mit der Zivilgesellschaft: Auf derartige, noch in der alten BRD gegründete Einrichtungen zur politischen Willensbildung schaut man heute wieder mit aufgefrischter Erwartung.

In Brasilien hat die Korruptionsaffäre um den Petrobras-Konzern nun auch Lula da Silva erreicht: Der populäre Ex-Präsident wurde vier Stunden lang verhört, sein Haus durchsucht. Ermittler sprechen von „belastbaren Beweisen“.