Kafka und Don Quijote : Als Ritter soll man eben reiten

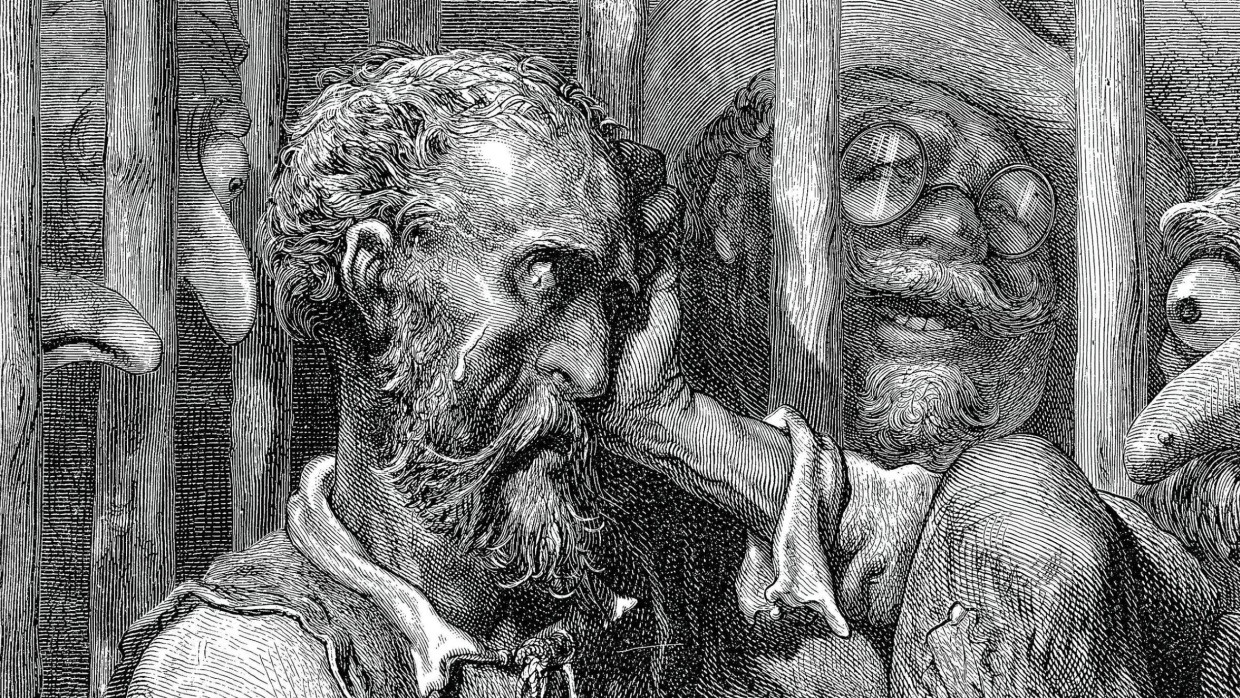

Unlängst war die Aufregung groß, als in einem neu entdeckten Brief Heinrich von Kleists der Hinweis auf einen bislang unbekannten „Don Quijote“-Text auftauchte. Man wäre darauf nicht weniger gespannt als auf die Probe auf die Behauptung Friedrich Schlegels, Goethe habe einen „Don Quijote“ als Novelle in Hexametern geplant. Im Unterschied zu Kleist und Goethe ist Franz Kafkas eigenwillige, wenngleich sehr schmale Auseinandersetzung mit dem Gründungsdokument der Romanliteratur erhalten, und sie hat den Interpreten viel zu rätseln aufgegeben.

Während es nahezuliegen scheint, in der Gegenüberstellung des von seiner literarischen Phantasie erfüllten Ritters und seines bodenständigen Knappen Sancho Pansa eine Spannung zwischen Idealismus und Realismus zu sehen, wie es etwa Schelling in seinen Vorlesungen zur Ästhetik zu bedenken gegeben hat, nutzt Kafka die Überlieferung, wie in anderen Fällen auch, etwa beim „Schweigen der Sirenen“ in der Odysseus-Geschichte, zu einer ganz eigenständigen Kontrafaktur. Im Oktavheft G, das er im Winter 1917/18 während des Aufenthaltes in Zürau bei seiner Schwester Ottla für die Sammlung aphoristischer Aufzeichnungen nutzte, hatte es gleich zu Anfang geheißen: „Das Unglück Don Quichotes ist nicht seine Phantasie, sondern Sancho Pansa.“

Zwei Tage später entwickelte Kafka daraus eine eigene Geschichte, der Max Brod später den Titel „Die Wahrheit über Sancho Pansa“ gegeben hat: „Sancho Pansa, der sich übrigens dessen nie gerühmt hat, gelang es im Laufe der Jahre, in den Abend- und Nachtstunden, durch Beistellung einer Menge Ritter- und Räuberromane seinen Teufel, dem er später den Namen Don Quichote gab, derart von sich abzulenken, daß dieser dann haltlos die verrücktesten Taten ausführte, die aber mangels ihres vorbestimmten Gegenstandes, der eben Sancho Pansa hätte sein sollen, niemandem schadeten. Sancho Pansa, ein freier Mann, folgte gleichmütig, vielleicht aus einem gewissen Verantwortungsgefühl dem Don Quichote auf seinen Zügen und hatte davon eine große und nützliche Unterhaltung bis an sein Ende.“

Anhänglichkeit und Bösartigkeit Sancho Pansas

Indem Kafka das Machtverhältnis zwischen dem Ritter und dem Knappen auf den Kopf zu stellen unternimmt, ergeben sich einige gleichsam seitenverkehrte Spiegelungen, in denen Züge von Kafkas literarischer Phänomenologie erkennbar werden. Wenn er in einer berühmten Formulierung an Felice Bauer schrieb: „Ich habe kein litterarisches Interesse sondern bestehe aus Litteratur, ich bin nichts anderes und kann nichts anderes sein“, dann werden in dieser Äußerung ebenso die Unterschiede zwischen der auf verhängnisvolle Weise lesenden Figur des Cervantes und Kafkas Schreibzwang erkennbar, aber eben auch die subversiven Verbindungen. Denn wie keine zweite Gestalt der von Kafka wahrgenommenen Tradition (die von Homer bis zu Kleist und Flaubert reicht, aber auch den Robinson Crusoe umfasst) ist Don Quijote diejenige, die in einer eigentümlichen Weise ganz „aus Literatur“ besteht, indem er glaubt, aus der identifikatorischen Lektüre der Romane seine eigene Lebensaufgabe gestalten zu müssen.

Am Ende des großen Romans, im 67. Kapitel des zweiten Teils, nimmt Don Quijote für sich in Anspruch, „etwas von einem Dichter“ an sich zu haben. Und als er (in Kapitel II/59) sich darüber beklagt, trotz seiner vermeintlich hohen Reputation von einer Herde unflätiger Stiere überrannt und in den Dreck getreten worden zu sein, distanziert er sich von der Esslust seines Mitstreiters, denn die Erniedrigung, die Don Quijote wieder einmal erlebt hat, nimmt ihm gänzlich „das Verlangen nach Speise, daß ich daran denke, mich Hungers sterben zu lassen, der grausamsten aller Todesarten“. Immer wieder konnte Kafka in diesem Roman auf einen Hungerkünstler stoßen, der mit ihm die lebenslange Schwierigkeit der Nahrungsaufnahme teilte, zumal Don Quijote, wie Kafkas Novellenfigur später, von seiner zweiten Ausfahrt in einem Käfig in den Heimatort zurückgebracht wird, „mager und bleich, ausgestreckt auf einem Bündel Heu“ (I/52).

Aber der Roman des Cervantes bietet auch eine ganze Reihe von Szenarien, in denen nicht nur die Schlauheit, sondern, bei aller Anhänglichkeit, gelegentlich auch einmal die dreiste Bösartigkeit Sancho Pansas gegen seinen Herrn zum Vorschein kommt, besonders in der Schlüsselszene zu Beginn des zweiten Teils, wenn er von einer derben Bäuerin behauptet, sie sei die von Don Quijote idealistisch verehrte Dulcinea. Gerade hier freilich verweigert sich der Ritter der einfältigen Einbildung und empört sich über die Zumutung seines Knappen.

Der Betrüger war der Betrogene

Die Herzogin, die im zweiten Teil – nachdem sie schon den ersten Teil als Buch hatte lesen können – sich des verrückten Ritters annimmt, sucht zu vermitteln und erklärt die List Sancho Pansas, die Bäuerin sei die edle Dulcinea gewesen, zu einer Finte – Sancho, „der da glaubte, der Betrüger zu sein“, war selbst der Betrogene (II/33). Damit rückt Sancho Pansa ganz in die Nähe der kafkaschen Schreibaporie, die er (auch im Oktober 1917) in der Formel vom „betrügen, allerdings ohne Betrug“ zuspitzte. Dass Sancho Pansa ein durchaus sensibles Gespür für das heikle Verhältnis von Wahrheit und Lüge hat, wird in einer seiner Gerechtigkeitsentscheidungen während der Statthalterschaft sichtbar (II/51): Es geht um ein Paradox, analog zum Satz „alle Kreter lügen“, wonach ein Mann, der erklären muss, weshalb er die Brücke über den Fluss überschreiten will, behauptet, er werde nach Überschreiten der Brücke am Galgen sterben – eine Aussage, die sowohl wahr wie falsch ist und die dem Scharfsinn Sancho Pansas vorgelegt wird, der das Urteil dann in einen Akt der Begnadigung überführt, aber auch dem Gesetz Genüge tun will.

Sancho Pansas mitunter teuflisches Raffinement, das sich mit seiner bodenständigen Sprichwortlogik verknüpft, und die phantastische Verrücktheit des Lesers Don Quijote, der aus der Welt der Bücher nicht mehr ins Leben findet, sind gespiegelte Bausteine einer Lektüre Kafkas, in der die Freiheit einer Ablenkung des Teufels als utopische Möglichkeit erscheint. Kafka hatte dieses Modell wohl fast täglich vor Augen, wenn er über die Karlsbrücke in Prag ging: Dort gibt es auf einem Brückenpfeiler die Darstellung Prokops, eines Klostervorstehers, der ein Feld pflügt „und in den Pflug seinen Teufel eingespannt (hat)“, zwar zähnefletschend, aber „unter das Joch ist er doch gebracht“, wie es in einem Brief Kafkas heißt. So scheint es, dass Kafka den Don Quijote in eine Art Stellvertreterfigur, wie andere „Er“-Entwürfe auch, umgelenkt hat, die die literarische Existenz als Überlebensmöglichkeit erprobt, indem sie Sancho Pansa zur Autorfigur macht.

Dazu würde auch die am folgenden Tag niedergeschriebene zweite Geschichte passen, in der es einmal mehr um einen Trick geht, indem der Selbstmord Don Quijotes, von dem der Roman nicht spricht, in eine Überlebensphantasie umgelenkt wird: „Eine der wichtigsten Don Quichotischen Taten, aufdringlicher als der Kampf mit der Windmühle, ist der Selbstmord. Der tote Don Quichote will den toten Don Quichote töten; um zu töten, braucht er aber eine lebendige Stelle, diese sucht er nun mit seinem Schwerte ebenso unaufhörlich wie vergeblich. Unter dieser Beschäftigung rollen die zwei Toten, als unauflöslicher Purzelbaum, durch die Zeiten.“