Präzise Taktgeber : Optische Atomuhren im Zeitvergleich

Nach wie vor sind die Cäsiumatomuhren das Maß aller zeitlichen Dinge. Auf ihnen beruht die Definition der Sekunde und damit die „Koordinierte Weltzeit“ UTC. Doch mit den Atomuhren, die optische Übergänge in bestimmten Atomen als Pendelschlag nutzen, haben die Cäsiumuhren eine starke Konkurrenz bekommen. Diese Chronometer ticken um ein Vielfaches genauer. In einem Zeitraum, der dem Alter des Universums entspricht, gehen sie höchstens um eine Sekunde vor oder nach. Diese enorme Genauigkeit ist für bestimmte technische und wissenschaftliche Fragestellungen relevant. So hängt sowohl die Überprüfung fundamentaler physikalischer Größen und Naturgesetze als auch die genaue Positionsbestimmung von Satelliten von exakten Uhren ab.

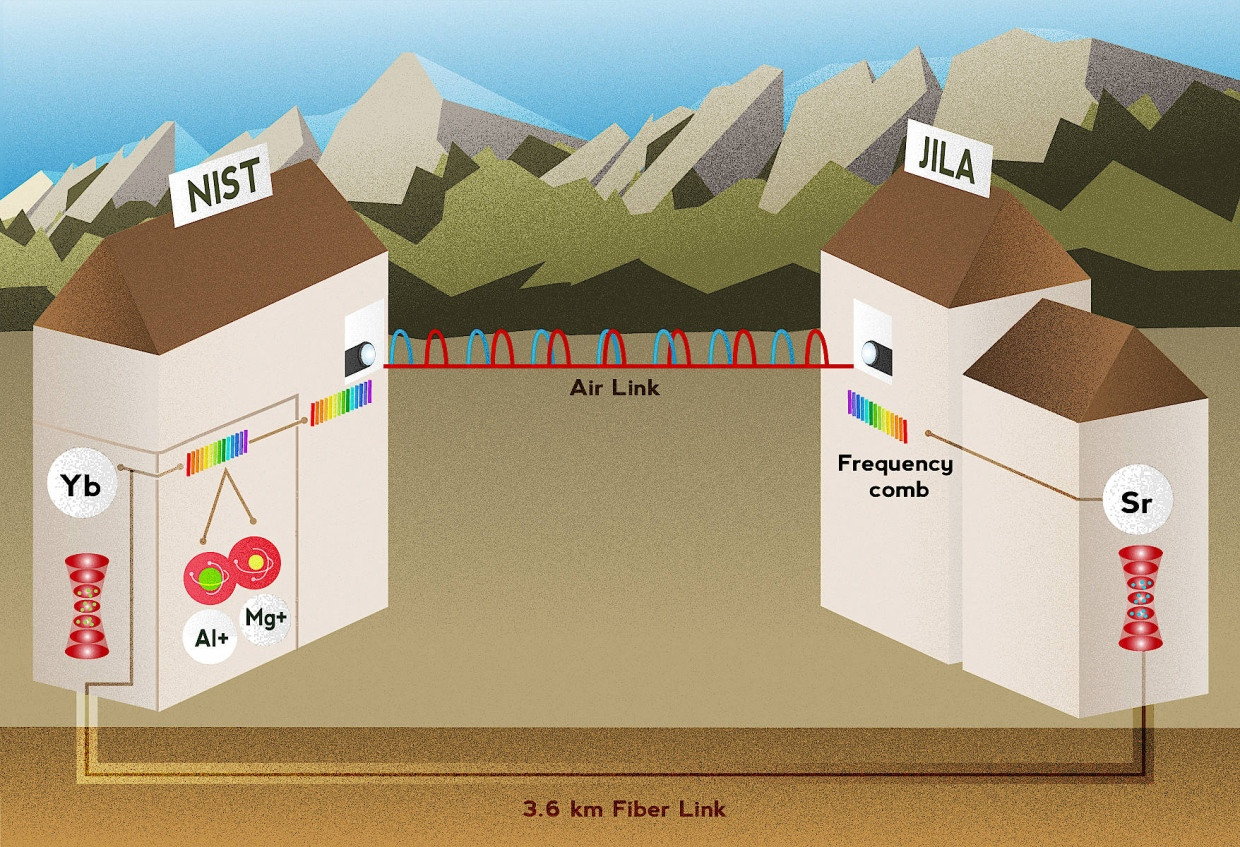

Doch laufen die optischen Atomuhren auch so synchron und stabil wie die Cäsiumuhren, die ein weltumspannendes Netzwerk bilden? Forscher des National Institute of Standards and Technology von der University of Colorado in Boulder sind dieser Frage nachgegangen und haben drei verschiedene optische Atomuhren einem präzisen Zeitvergleich unterzogen und getestet, ob sie so zuverlässig ticken wie die Cäsiumpendants.

Laserstrahlen synchronisieren Atomuhren

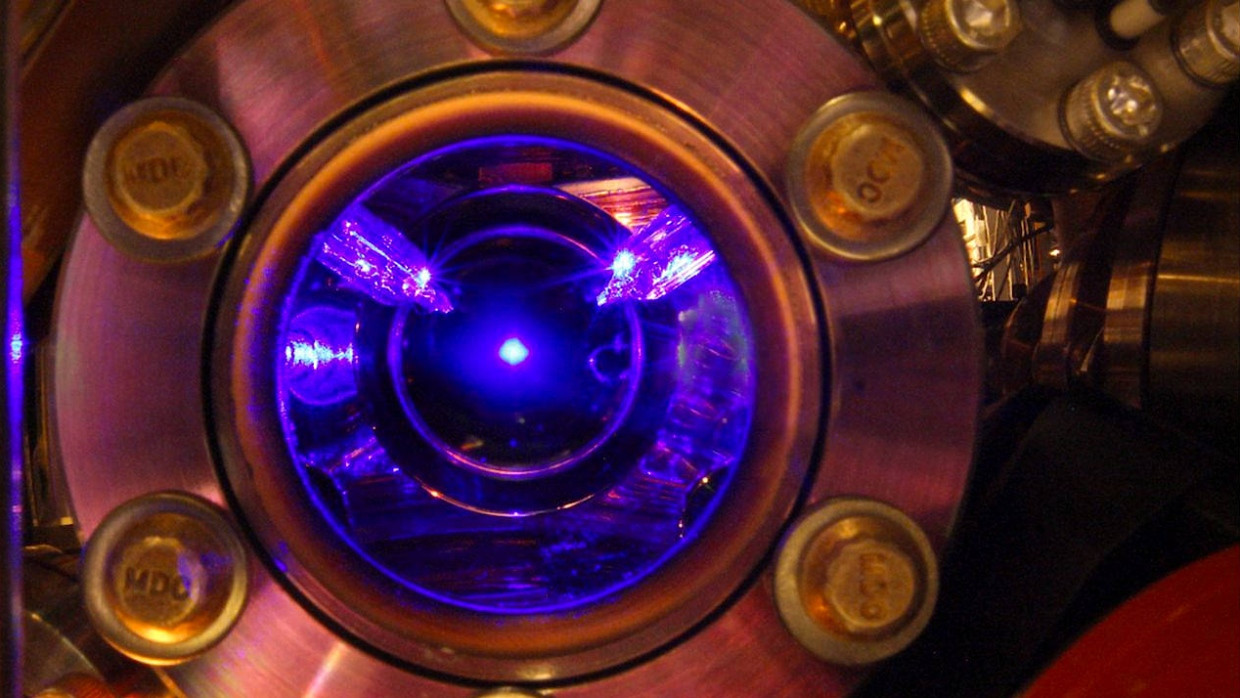

Die Genauigkeit der optischen Atomuhren rührt im Wesentlichen daher, dass zur Anregung der atomaren Resonanz nicht mehr Mikrowellenstrahlen verwendet werden wie bei Cäsiumuhren, sondern Lichtwellen. Letztere schwingen mit einer vielfach höheren Frequenz, was sich direkt auf die Ganggenauigkeit auswirkt. Optische Atomuhren auf Basis der Elemente Aluminium, Strontium und Ytterbium gelten derzeit als die besten Chronometer. Die Atome werden in einer Teilchenfalle (Aluminiumuhr) oder mit einem Gitter aus Lichtstrahlen (Ytterbium- und Strontiumuhr) festgehalten und isoliert. Da die Uhren auf verschiedenen Atomsorten beruhen, ticken sie auch mit unterschiedlichen optischen Frequenzen.

Um die Ganggenauigkeit der drei Chronometer zu vergleichen, haben die Forscher um Xiaogang Zhang die Atomuhren, die sich in Boulder in zwei rund 1,5 Kilometer weit voneinander entfernten Laboren befanden, per Laserstrahlen miteinander gekoppelt. Dazu nutzten sie eine 3,6 Kilometer lange Glasfaserleitung und eine Freiluftverbindung über eine Strecke. Wie Zhang und seine Kollegen in der Zeitschrift „Nature“ berichten, gelang es, die drei Atomuhren über einen Zeitraum von acht Monaten präzise miteinander zu synchronisieren. Die gemessenen Gangunterschiede machten sich erst nach der siebzehnten Nachkommastelle bemerkbar. Das entspricht etwa der Genauigkeit jeder einzelnen Atomuhr.

Mit ihren Messungen haben die Forscher eine wichtige Voraussetzung geschaffen, optische Atomuhren in die praktische Anwendung zu bringen. Die Chronometer könnten dazu genutzt werden, genaue Höhenprofile von Bergen zu erstellen oder die Tiefe der Ozeane präzise auszuloten. Auch für eine noch genauere Definition der Sekunde sind optische Atomuhren schon länger im Gespräch.