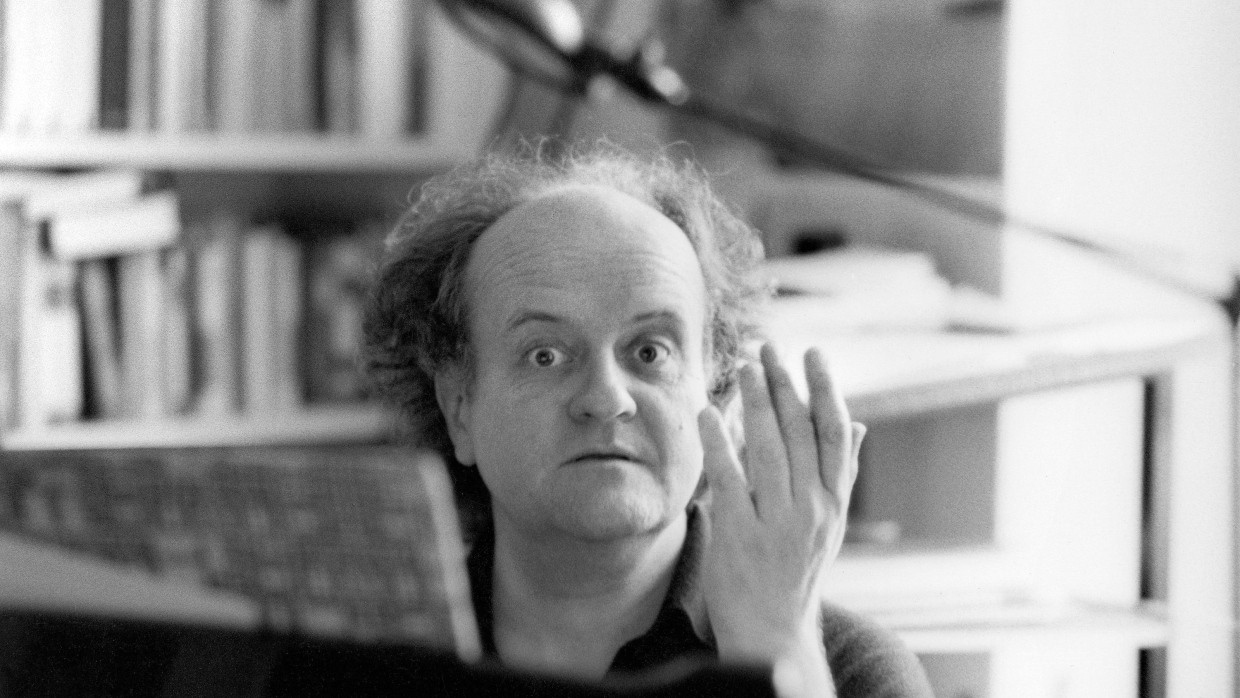

Gedenken an Wolfgang Rihm : „Mit, nicht gegen“

Wolfgang Rihm und ich wussten lange voneinander, ohne dass wir voneinander wussten, dass wir voneinander wussten. Zumindest ich wusste nicht, dass er von mir wusste.

Dass ich von ihm wusste, hatte er bemerken können. Bei Deutschlandradio Kultur war der Redaktion mein Buch über Johannes Brahms im Spannungsfeld von Religionskrise und Kunstreligion bekannt geworden. Und so wurde ich gebeten, zum Buß- und Bettag 2003 (dieser Tag war damals tatsächlich noch Anlass redaktioneller Überlegungen für das Abendprogramm) eine mehrstündige Sendung zum Umgang von Komponisten des zwanzigsten und einundzwanzigsten Jahrhunderts mit der Bibel zu machen. Sie schloss mit den Nummern I und IV aus Rihms Interludien zu „Ein deutsches Requiem“ von Johannes Brahms, denen er den Titel „Das Lesen der Schrift“ gegeben hatte. Das Lesen der Schrift, nämlich der Bibel, war bei Brahms zu einem Tun geworden, das sich zwar im Dialog mit einer religiösen Tradition vollzog, aber durch diese Tradition nicht mehr von der Eigenverantwortung des Lesenden entlastet wurde. Rihm hatte, wie er schrieb, die Anfrage des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin, ein solches Werk zu schreiben, zunächst begeistert abgelehnt. Aber dann begann er, wie er selbst es formulierte, „aus dem Murmeln des Zweifels Stillestücke zu formen, buk Brocken aus Innehalten und Verschweigen und fand Wege ins Unwegsame, Schritt für Schritt die innere Bewegung eines Trauerprozesses nicht abzubilden, wohl aber abzutasten“. Rihm begriff „Das Lesen der Schrift“ als „einen Entzifferungsvorgang, das Nach-und-Nach-Gewahrwerden eines durch Zeichen verklausulierten Text-Zusammenhanges. Auch ein Bild für das Entziffern eines musikalischen Textes kann damit gemeint sein.“