Pflichtlektüre für Demokraten : Ist die Wahrheit dem Menschen zumutbar?

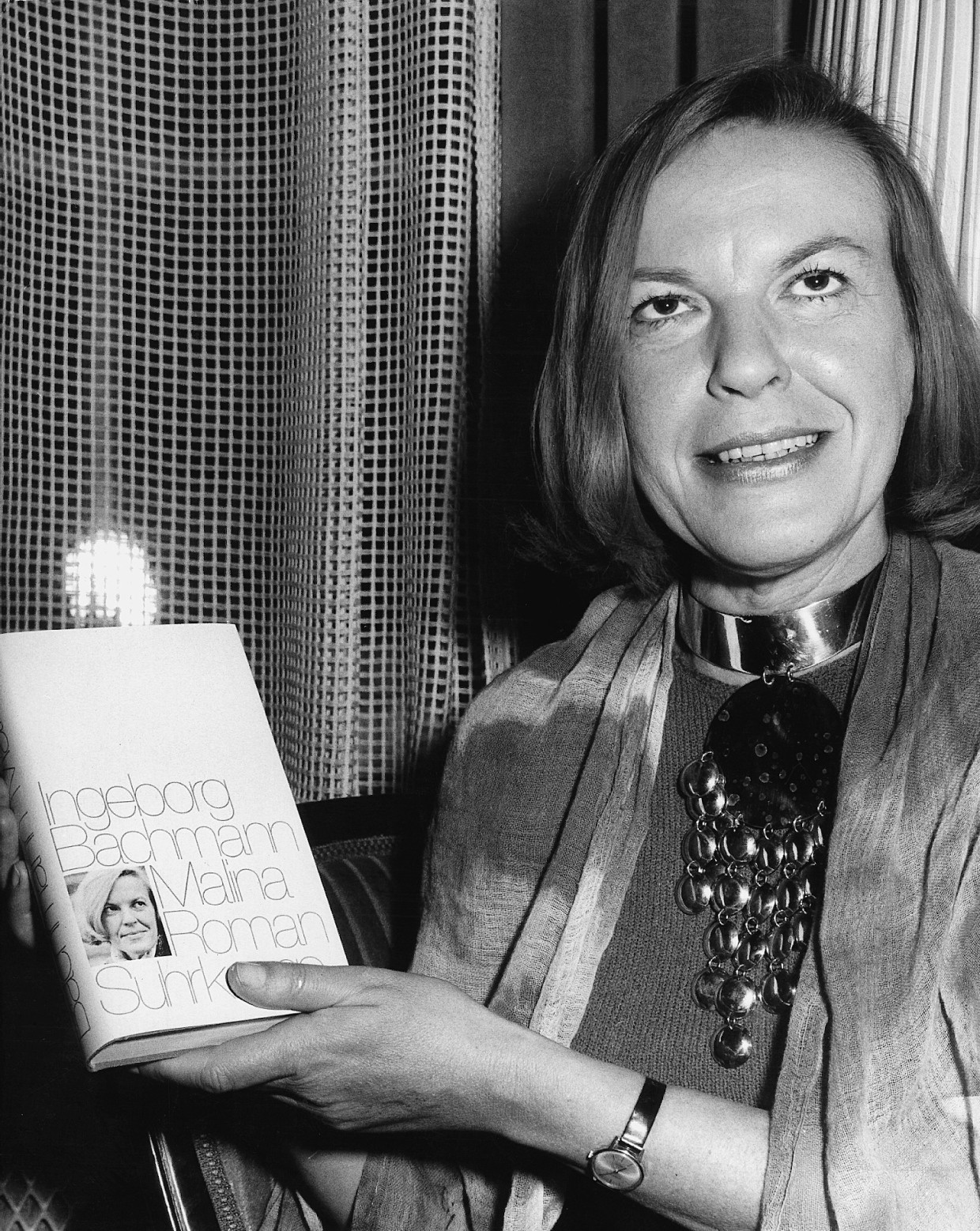

„Nein, ich nehme keine Drogen, ich nehme Bücher“, sagt die namenlose Ich-Erzählerin in Ingeborg Bachmanns „Malina“. Und wer könnte von diesem Roman aus dem Jahr 1971 anderes behaupten? Bachmann schrieb „Malina“ als „imaginäre Autobiographie“. Wie sie ist die Erzählerin eine Schriftstellerin mittleren Alters, die in Wien lebt, in der Ungargasse im dritten Bezirk, ihrem „Ungargassenland“, in dem es „nichts zu besichtigen gibt und man nur wohnen kann“, wie es eingangs heißt.

Um diese Fakten herum wird eine erratische, von verschiedenen Männern bevölkerte Szenerie psychologischer Intensität errichtet. Da ist Ivan, der jüngere Geliebte, dem die Erzählerin in pathologischer Hingabe verfallen ist. Da ist ihr Gefährte, der Militärhistoriker Malina, mit dem sie zusammenlebt. Und da ist der Vater mit der NS-Vergangenheit. Seine missbräuchliche Brutalität sprengt den Roman in der Mitte, wenn sich der äußere Schauplatz nach innen verlagert und es zu unerhörten Qualen kommt.

Politische Sensibilität

Ingeborg Bachmann zählt zu den bedeutendsten und engagiertesten Schriftstellerinnen des zwanzigsten Jahrhunderts. Sie wurde 1926 in Klagenfurt geboren und starb mit 47 Jahren nach einem Brand in ihrer Wohnung in Rom. Ihre politische Sensibilität wurde vor allem durch die Zeitzeugenschaft des Nationalsozialismus und der Schoa geprägt. Ihre literarischen Figuren stehen fast immer im Konflikt mit der Gesellschaft, sei es durch die Ordnung herausfordernden Liebesbeziehungen oder die quälende Suche nach Wahrheit und Selbstbestimmung.

Von ihrem ersten Gedichtzyklus „Die gestundete Zeit“ bis zu ihren späten Werken wie der Erzählung „Simultan“ oder eben dem ein Jahr früher erschienenen Roman „Malina“ begreift Bachmann Sprache nie nur ästhetisch, sondern immer auch politisch. Die Worte werden zum Instrument, um Macht, Kontroll- und Gewaltverhältnisse bis in die zwischenmenschlichen Beziehungen hinein zu zementieren. Und weil der dichte, poetische Bachmann-Sound, komponiert aus rätselhaften Monologen, gestörten Telefonaten, Albträumen und Märchen, vielfach fragmentarisch bleibt, in andere Sprachen übergeht oder in Musiknoten, wird das Geschehen nur immer noch zerrissener.

Wie sind Gewalterfahrungen, Ängste und Hoffnungen jenseits von Phrasen darstellbar? Das ist die Grundfrage, hinter der Bachmanns Postulat steht: „Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar.“ Dies gilt vor allem für die Auseinandersetzung mit der österreichischen Nachkriegsgesellschaft und ihrer Verstrickung in die NS-Zeit. Die Frage nach der Verantwortung des Einzelnen sowie aller anderen steht im Zentrum des Romans. „Hätten wir das Wort, hätten wir die Sprache, wir bräuchten die Waffen nicht“, formuliert Ingeborg Bachmann ein paar Jahr früher in ihrer Frankfurter Poetikvorlesung, was sie hier literarisch unternimmt.

„Malina“ ist der erste Teil des unvollendet gebliebenen „Todesarten“-Zyklus und keine ganz leicht zugängliche Prosa. Wie viele existenzielle Werke hat der Roman viele abschweifende Tiefen und Reize, und man muss lernen, sich darin zurechtzufinden. Im ersten Teil verbringt die Erzählerin viel Zeit damit, auf Ivan zu warten und Briefe zu schreiben, die sie wieder zerreißt. Im zweiten, dem verstörenden Hauptteil halluziniert sie von Krieg, Faschismus und der Vaterfigur, die als Prediger, Analytiker und SS-Mann agiert. In der Schändung und existenziellen Bedrohung der Tochter durch den Vater, von der Mutter schweigend geduldet, werden sämtliche Arten des Tötens durchgespielt: „In eine Ecke gekauert, ohne Wasser, weiß ich, dass meine Sätze mich nicht verlassen und dass ich ein Recht habe auf sie.“

Es war Mord

Im dritten und letzten Teil spricht sie mit Malina unter anderem über einen Briefträger, der das, was er zustellen sollte, bei sich gehortet hat, und findet zuletzt durch ihr symbolisches Verschwinden in eine Ritze der Hauswand den Tod. „Es war Mord.“ Der berühmte letzte Satz des Romans betrifft auch den Prozess des Schreibens an sich, das ein unerfülltes Leben nicht mehr aufzufangen vermag.

Die Auseinandersetzung mit dem Erbe des Nationalsozialismus ist im Roman vor allem symbolisch und im Subtext präsent, nicht zuletzt durch die psychologische Verfasstheit der Protagonistin selbst. Das Ringen mit ihrer Identität sowie der eigenen Rolle in der Gesellschaft steht dabei stellvertretend für die Auseinandersetzung mit der Geschichte nach 1945, einer Gegenwart, die geprägt ist von Schweigen und Verdrängung.

Was Ingeborg Bachmann zum Schreiben antrieb, war der Glaube an eine Utopie, von der sie natürlich wusste, dass sie nie Wirklichkeit werden würde. In diesem Sinne ist „Malina“ weniger eine Erzählung mit einer konkreten Handlung, sondern die Ansammlung vieler Geschichten: eine Krimihandlung, aber auch die Geschichte weiblicher Subjektivität und des Traumas männlicher Gewalt, der Albtraum eines Krieges, der ein Jahrhundert zerreißt, und die Erzählung von der Unmöglichkeit der Liebe zwischen Mann und Frau und vom Zerfall der Worte und Bedeutungen.

Vor mehr als fünfzig Jahren geschrieben, stellt sich der Roman über das NS-Erbe und die schwierige Neuorientierung in der Nachkriegszeit mit seinen Themen Identität, Geschlecht und Gewalt aufs Neue der Aktualität. Die Ich-Erzählerin, die aus einem krisenhaften Zustand heraus agiert, ist nicht weniger in ihrer Existenz bedroht als die Gesellschaft, die sie umgibt, während sich in den Beziehungen der männlichen Figuren die Machtverhältnisse des historischen Kontextes spiegeln.

Das Zerstörerische des Menschen

Bei Bachmann beginnt die gesellschaftliche Gewalt ja stets im Privaten. Deshalb herrscht auch im Roman immerzu Krieg, weil er im Kleinsten beginnt und auch in Friedenszeiten existiert. Die Beziehungen zwischen Männern und Frauen, ja zwischen Menschen überhaupt sind daher bei Bachmann stets latent gewaltbereit. Das Zerstörerische und Destruktive ist nach Bachmanns Lesart fester Bestandteil des Menschseins. Für die Autorin ist daher auch jede Demokratie und jeder Versuch des friedlichen Zusammenlebens – sowohl der Geschlechter als auch der Gesellschaft – per se von Gewalt bedroht, und es erfordert allerhöchste Anstrengung, um überhaupt in so etwas wie Frieden miteinander leben zu können.

Deshalb ragt die Zerrissenheit im Roman über die persönliche Krise hinaus und wird zum Sinnbild einer politisch und gesellschaftlich entfremdeten Gegenwart, die von der beispiellosen Gewalterfahrung der Vergangenheit ebenso geprägt ist wie vom politischen Chaos und der moralischen Verwirrung der Gegenwart. Die Krankheit der Erzählerin, ihre Anzeichen von Schizophrenie werden zu Insignien der Zeit in Bezug auf Fragen von Schuld, Verantwortung und Identität. Indem Bachmann eine Kluft zwischen persönlicher und sozialer Katastrophe offenlässt, verwehrt sie ihrer Heldin zuallerletzt auch die Chance auf Heilung.

Gewalt, Schweigen, Verdrängung

Die erlebte Gewalt, das Schweigen und die Verdrängung verwüsten als toxisches Erbe das Innere der Figuren und ragen ins Kollektiv wie ein Geschwür. Das Schweigen über das Vergangene findet seinen wohl unmittelbarsten Ausdruck in den männlichen Figuren. Beide – Malina und Ivan – sind auf je eigene Weise mit der Geschichte konfrontiert. In Malina, dem dominanten, seine Umwelt kontrollierenden Mann, wird die Kontinuität zur NS-Gewalt greifbar. Als übermächtige Figur wird er zum Stellvertreter eines Systems der Unterdrückung, dem die Erzählerin gerade zu entkommen sucht.

„Malina“ ist der Klassiker von Ingeborg Bachmann, der den Verstand womöglich mehr auf die Probe stellt als andere Werke der Autorin. Nichts in dieser Prosa besänftigt, und nichts ist gesichert, nicht einmal der Beruf der Erzählerin, der in ihrem Reisepass gleich zweimal durchgestrichen und überschrieben ist. Und ob die Männer wirklich existieren oder nur jeweils Spiegelungen des erzählenden Ichs sind – „Ich will Ivan nicht in die Irre führen, aber für ihn wird nie sichtbar, dass ich doppelt bin. Ich bin auch Malinas Geschöpf“ –, bleibt ebenfalls ungeklärt.

Mit seinen langen Sätzen, die sich manchmal über eine ganze Seite ziehen, sowie den Echos und Rhythmen, die Kohärenz suggerieren, wo es keine gibt, erfüllt der Roman eine Aufgabe, die er selbst für unmöglich erklärt hat: ein verletztes Selbst aus den Trümmern zu bergen. „Malina“, ursprünglich als Ouvertüre zum „Todesarten“-Zyklus geplant, sollte aufgrund des frühen Todes der Schriftstellerin ihr einziger zu Lebzeiten vollendeter und publizierter Roman bleiben.

Die anderen Teile, „Requiem für Fanny Goldmann“ und „Der Fall Franza“, blieben Fragmente und wurden postum veröffentlicht. „Malina“ aber ist die Herausforderung und das Faszinosum letzter Hand, das seit mehr als fünfzig Jahren immer neue Generationen von Lesern dazu animiert, sein Geheimnis zu ergründen, das Ingeborg Bachmann in nahezu jedes ihrer Worte eingenistet hat.