Das Nasenloch des Gegenstands

Goethes Wolken, koreanische Niedlichkeitsstrategien und migrantische Nasenkorrekturen: Das Frankfurter Festival „Literaturm“ befragt die Schönheit.

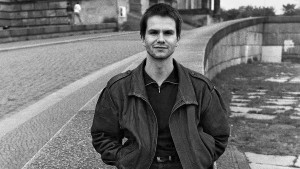

Auf, hoch zum Himmel: Tilman Köhler setzt seine Theaterarbeit an der deutschen Geschichte fort und inszeniert in Dresden die Uraufführung von Durs Grünbeins „Komet“

Goethes Wolken, koreanische Niedlichkeitsstrategien und migrantische Nasenkorrekturen: Das Frankfurter Festival „Literaturm“ befragt die Schönheit.

Eine Woche lang geht es in den Hochhäusern der Stadt um die Schönheit in der Gegenwartsliteratur: Das Frankfurter Festival „Literaturm“ hat begonnen.

Länder, die eine Diktatur abschütteln wollen, müssen zum Vergessen bereit sein. Eine Forschergruppe zum Nachleben von Gewaltherrschaften zieht Bilanz.

Durs Grünbeins neues Buch „Der Komet“ ist eine Studie der Dresdener Gesellschaft, auf die im Februar 1945 die Bomben fielen. Es kommt an manchen Stellen ziemlich pompös daher.

Demokratie ist ein mühsam errichtetes Kartenhaus. Damit es nicht zusammenbricht, muss es verteidigt werden. Die besseren, klügeren Argumente allein reichen nicht aus. Ein Zwischenruf.

Herta Müller, Durs Grünbein, Salman Rushdie fragen in einem Brief an Lukaschenko nach seinen politischen Häftlingen. Von Maria Kolesnikowa, Viktor Babariko, Sergej Tichanowski und Dutzenden anderen fehlt seit Monaten jede Spur.

Widerhaken in der glatten Oberfläche der Erinnerung: Dieses Gedicht handelt von der Macht der kleinen Geste und den Produktivkräften, die der Skrupel zu entfesseln vermag.

Bei einem dem Gedenken an Hans Magnus Enzensberger gewidmeten Abend tragen Christoph Ransmayr, Durs Grünbein, Lutz Seiler und Ralf Rothmann die immerjunge Lyrik des Schriftstellers vor. Und Ulrich Enzensberger lässt den Bruder auferstehen.

Wer führt Putins Krieg? Russlands große Schriftsteller – von Puschkin bis Dostojewski und Tolstoi – haben sich stets mit dem Imperium identifiziert und dessen kleinere Völker verachtet. Das vergiftet die Gesellschaft bis heute. Ein Gastbeitrag.

Volle Kraft voraus: Ruthard Stäblein ist kommissarischer Leiter der Frankfurter Romanfabrik und sucht nach dem plötzlichen Tod von Michael Hohmann einen neuen Geschäftsführer.

Heute ist jeder Mensch ein Sprachkritiker. Oder will es zumindest sein. Über Sprachdebatten, die oft so geführt werden, als ob alles einerlei wäre: von der rassistischen Beleidigung bis zum fehlenden Genderstern.

Was passiert, wenn Felder vertrocknen, Sprit teurer wird, die Wohnungen kalt sind und die Duschen lauwarm? Wir haben zwölf Schriftstellerinnen und Schriftsteller gefragt, ob die Deutschen verzichten können.

Wenn Durs Grünbein nicht dichtet, hält er Reden über Europa. Und über den Putinismus. Ein Gespräch über sein neues Buch „Äquidistanz“, die Kraft des einzelnen Wortes, die Lebenslügen des Uwe Tellkamp – und, immer wieder, den Krieg.

Seit langem stellt sich Uwe Tellkamp als Opfer eines Meinungsmainstreams dar, der ihn aus der Öffentlichkeit verdrängen will. Jetzt erscheint Tellkamps neuer Roman. Die Lektüre ist so unerträglich wie die Selbststilisierung.

Wird Kunst aus der früheren DDR wie minderwertige Ware behandelt? Darüber diskutierten der Autor Durs Grünbein und die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Marion Ackermann.

Wie ein berühmter Schriftsteller in seinem eigenen Leben verschwand: Ein Gespräch mit Durs Grünbein über den wandernden Robert Walser.

Wer den ostdeutschen Unmut verstehen will, muss sich klarmachen, wie einseitig die Diskursmacht verteilt ist. Und etwas daran ändern, dass Spitzenpositionen fast immer von Westdeutschen besetzt werden. Ein Gastbeitrag.

Der Fotograf Andreas Mühe entfaltet im Dresdner Lipsiusbau ein subtiles Spiel mit dem Image der Kanzlerin. Ist sie es oder ist sie es nicht? Über einen verblüffenden Effekt.

Wohin geht’s wirklich? Hans-Jürgen Heinrichs legt mit „Der kürzeste Weg führt um die Welt“ eine enervierend-faszinierende Autobiographie vor.

Was genau wirft ihr ehemaliger Verlag der Autorin Monika Maron vor? Der Antaios-Verlag liefert über seine Versandbuchhandlung auch Bücher von S. Fischer. Über einige Fehldeutungen und Falschaussagen in der Debatte.

In seiner Zerrissenheit ist Italien ein Musterfall europäischer Erfahrung. Als wir nach dem Lockdown in unser römisches Wohnviertel zurückkehren, staunen wir, wie weltunabhängig das Land dem Leid trotzt. Ein Gastbeitrag.

Was können wir verstehen? Im doppelten Gedenkjahr mit hundertstem Geburts- und fünfzigstem Todestag erscheinen zahlreiche neue Studien und Erinnerungen an den Dichter Paul Celan.

Gegen das tägliche Inferno der Nachrichten und gegen die Gleichmacherei der Tauschwirtschaft ist dieses Gedicht gerichtet. Vor allem aber protestiert es gegen dieses Wissen, dass man nichts ist.

„Monatsblut“ von Durs Grünbein, gelesen von Thomas Huber.

Ist Freiheit eine körperliche Erfahrung? Und was geschah im Oktober vor dreißig Jahren in der DDR? Eine Fragestunde mit Durs Grünbein.

Beim Beethovenfest in Bonn gibt Nike Wagner vor, ein dramaturgisch durchdachtes Programm von hoher Qualität zu bieten. Doch vor allem arbeitet sie sich an ihren eigenen Vorurteilen zu Musik und Publikum ab.

Dresden ist zu einer Debattenstadt geworden. Dafür war sicher „Pegida“ ein Grund, aber vielleicht auch nur der Anlass. Die Stadt entdeckt neu, was Kultur leisten kann – und Politik. Hat sie dadurch anderen Proteststätten etwas voraus?

George Steiner ist ein Seelenwanderer durch die Geschichte des Humanismus und ein Verteidiger der Kunst gegen den Wust des Kommentars. Durs Grünbein gratuliert ihm zum neunzigsten Geburtstag.

Der Begriff Heimat geistert durch die Diskussionen und die Romane der Saison. Dabei geht es auch um unsere Muttersprache. Und die Frage der Aushöhlung öffentlicher Sprache durch Diktatur und Propaganda. Ein Gastbeitrag.

Das hat es noch nicht gegeben: Die „Poets’ Collection“ versammelt von William Butler Yeats bis W.H. Auden fast hundert Lyriker im Originalton. In vierzehn Stunden entfaltet sich ein faszinierender akustischer Kosmos.

In einem offenen Brief kritisiert der Schriftsteller Uwe Tellkamp die politische Debattenkultur. Er wendet sich damit gegen die „Erklärung der Vielen“.

Trotz der jüngsten Debatte um Missbrauchsfälle in seinen Kreisen bleibt der Lyriker Stefan George eine Größe seiner Zeit. Elf Lyriker erklären in der F.A.Z. seine lyrische Wirkung.

Über Sachsen wird gerne hergezogen. Dort hegen viele Groll gegen Berlin und den Westen. Doch wie kam es zu dem vorläufigen Zerwürfnis? Die deutsche Geschichte bietet Antworten.

Durs Grünbein sprach im Streitgespräch mit Uwe Tellkamp von einem Scherbengericht. Was lehrt das Institut aus Athen über die Integrationsprobleme in Dresden?

Vor der Leipziger Buchmesse droht der Streit um die Präsenz rechter Verlage zu eskalieren. Aber ist die Situation wirklich so verfahren?

Der preisgekrönte Autor Uwe Tellkamp provoziert in Dresden mit Äußerungen über Flüchtlinge und Meinungsfreiheit - nun rückt der Suhrkamp-Verlag von ihm ab, Sachsens Ministerpräsident verteidigt den Schriftsteller.