Keith Jarretts „Köln Concert“ : Das missverstandene Meisterwerk

Keith Jarrett hat es geahnt und dagegen polemisiert. Genützt hat es nichts. Selbst das Einstampfen der gesamten Auflage vom „Köln Concert“, das er einmal sarkastisch forderte, hätte nicht den Effekt des für ihn erlösenden Verschwindens der omnipräsenten Aufnahme bewirkt. Wäre der aberwitzige Zerstörungsakt vollzogen worden, die schon verkauften Exemplare des Doppelalbums, live eingespielt am 24. Januar 1975 im Kölner Opernhaus, hätten als rare diskographische Antiquitäten den Preis nur in ungeahnte Höhen getrieben. Aber auch so ist das „Köln Concert“ ein noch immer wachsendes Kultobjekt und mit vier Millionen verkauften Exemplaren die kommerziell erfolgreichste Solo-Einspielung eines Pianisten in der Geschichte des Jazz geworden.

In seiner Bedeutung für die Faktur des Jazz ist das „Köln Concert“ Aufnahmen an die Seite zu stellen wie dem Konzert des Benny Goodman Orchestra aus der New Yorker Carnegie Hall vom 16. Januar 1938, „Kind of Blue“ von Miles Davis, dem umstürzlerischen „Free Jazz“ von Ornette Coleman oder auch John Coltranes musikalischer Litanei „A Love Supreme“.

Lasst es einfach gut sein

Warum aber hat Jarrett sich vehement gegen sein eigenes Werk gewandt, das doch so viel Anklang fand? Hat er dabei vielleicht weniger die Musik als deren Wirkung im Sinn gehabt? Seine Haltung erinnert an Arnold Schönbergs Ansicht, man werde durch übertriebene Aufmerksamkeit an seinem Schaffen schlecht machen, was eine ablehnende Ignoranz daran gut gelassen habe. Jarrett opponierte jedoch nicht lediglich gegen die früh einsetzende Popularität des „Köln Concerts“, was im übrigen der notorischen Aversion des Jazzmusikers gegen alles „Kommerzielle“ entsprach. Er äußerte auch musikalische Vorbehalte, die man nachvollziehen kann, ohne sie teilen zu müssen.

Zu viele überflüssige Noten habe er gespielt, sich durch das miserable Instrument eingeengt gefühlt, überhaupt sei er körperlich nicht in bester Verfassung gewesen. Alles mag zutreffen – das Ergebnis spricht, wie so oft in der Kunst, eine andere Sprache. Man muss gar nicht die bis dahin aufgenommenen Solokonzerte Jarretts („Facing You“ und „Bremen/Lausanne“) oder die vielen danach erschienenen solistischen Einspielungen bis zum „Bordeaux Concert“ von 2016 als Vergleich heranziehen, um die besondere atmosphärische Dichte des „Köln Concerts“ zu bewundern, zudem die für eine rein improvisierte Musik erstaunliche formale Geschlossenheit, die akribische „thematische Arbeit“ ohne vorgegebenes Material, das Ausschöpfen kleinster harmonischer Spannungen und die Vielfalt ornamentaler Klangfarbenwirkungen.

Haarscharf an allem vorbei

Dass Jarrett gelegentlich, in Part I und Part II c des vierteiligen Konzerts, ein Melos durch die Finger rann, das haarscharf auf der Schnittstelle von Trivialität, volkstümlicher Schlichtheit und, pathetisch gesprochen, überirdischer Schönheit balancierte, ohne in Kitsch abzugleiten, war eine phänomenale Leistung und für die Beliebtheit der Aufnahme wohl mitverantwortlich.

Der schlechte Stutzflügel, den Jarrett seinerzeit auch durch die Fahrlässigkeit der örtlichen Veranstalterin anstelle des eigentlich zugesagten Imperial von Bösendorfer in der Kölner Oper vorfand, hat immer wieder skurrile Theorien hervorgebracht, die das „Köln Concert“ seither umkreisen wie die Ringe den Saturn. Sicherlich wurde durch die Mängel des Instruments, abgemildert vom Klavierstimmer vor Ort, Jarretts professioneller Anspruch stimuliert, trotz Widrigkeiten ein intaktes Werk zu erschaffen. Eine unmittelbare Kausalität zwischen äußerlichen Einschränkungen und faktischem Kunstwerk zu konstatieren, erscheint freilich ähnlich widersinnig, wie einen Kurzschluss zwischen den Schikanen des Fürsterzbischofs von Salzburg und den kompositorischen Geniestreichen Mozarts herzustellen – als müssten die Künstler noch dankbar für die Steine sein, die man ihnen in den Weg legt.

Nicht atmen, während ich spiele

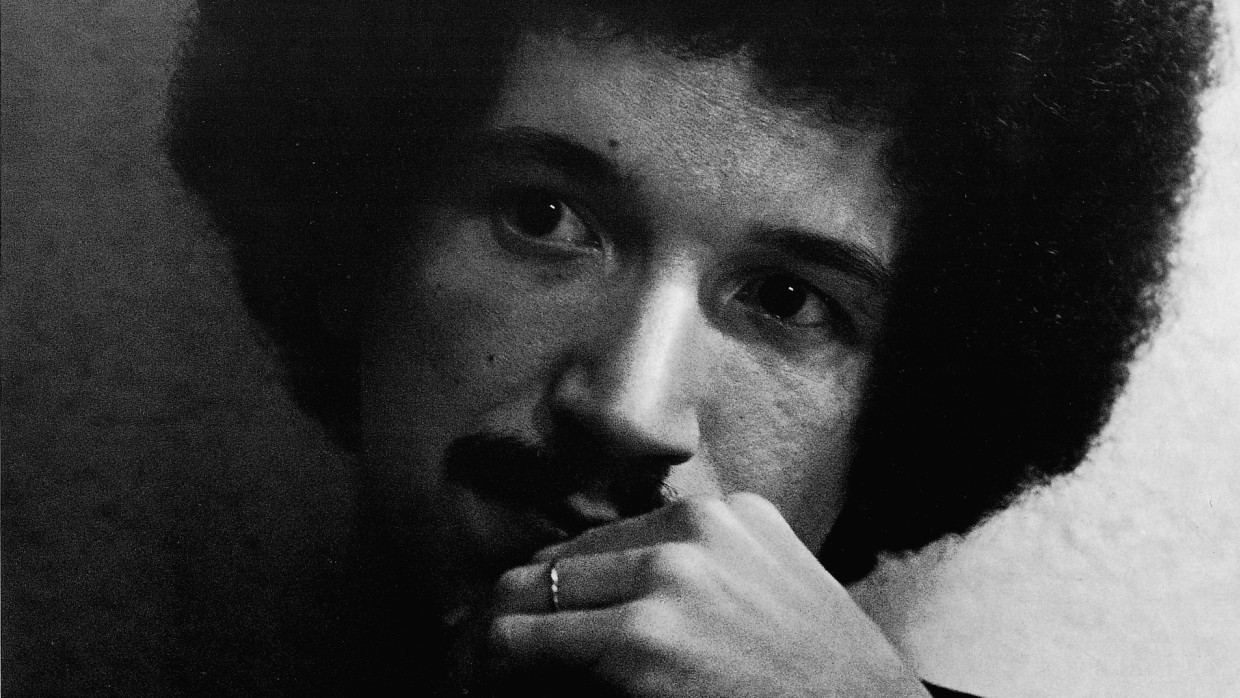

Keith Jarretts Künstlerleben steckt voller Widersprüche, an denen das „Köln Concert“ seinen Anteil hat. Auch die rigorose Konzentration auf die Musik, die Jarrett seiner Hörerschaft fast schon bis zur Aufgabe jeglicher Atemgeräusche im Konzertsaal abverlangte, hat wohl eher die mystische Aura um ihn verstärkt, als das Verständnis für seine Musik befördert. Jarrett verweigerte sich weitgehend dem Betrieb, gab wenige Interviews, wählte seine Musiker, seine Auftritte, seine Projekte stets mit Bedacht und vergrub sich ansonsten in seinem Haus in Oxford, New Jersey, wie Henry David Thoreau in seine Blockhütte am Walden-See bei Concord.

In unserer Zeit kann Abschottung dieser Art freilich nicht funktionieren. Jarrett wurde, nicht zuletzt durch sein brillantes Konzert, zum Objekt der öffentlichen Begierde. Gegen seinen Willen, versteht sich, wie auch die Filmemacher feststellen konnten, die nun einen Film über das „Köln Concert“ gedreht haben, der im Februar bei der Berlinale gezeigt und im März in die Kinos kommen soll. „Köln 75“ von Ido Fluk will die „faszinierende Geschichte hinter den Kulissen dieses historischen Ereignisses beleuchten“.

Zustimmung wird nicht gegeben

Man fragt sich, in welcher Form? Jarrett, sein heutiger Manager Stephen Cloud und das Label ECM sind weder an dem Projekt beteiligt worden, noch haben sie ihre Zustimmung zur Verwendung der Musik gegeben. Ein Musikfilm über das „Köln Concert“ ohne originale Musik, mit Darstellern, die kein Wort mit dem Künstler, dem Manager, dem Produzenten und dem Toningenieur gesprochen haben, ist ein spannendes Unternehmen. Offenbar war der Rat oder die Expertise auch gar nicht gefragt.

Es ging weniger um Jarrett oder das „Köln Concert“, mehr um Vera Brandes, eine von elf regionalen Veranstaltern, die damals die Tournee des Künstlers vor Ort in Köln betreute und jetzt zur Person hochgestemmt werden soll, die Jarrett nach Europa gebracht, das Konzert ermöglicht und damit Musikgeschichte geschrieben habe. George Avakian, seinerzeit der Manager, und Manfred Eicher, der Produzent, hatten Keith Jarrett wie schon öfter bis dahin für eine Europatournee engagiert, bei der es auf keiner der elf Stationen von Kronach bis Paris Probleme gab. Nur am Kölner Opernhaus hakte es, wo man vielleicht dachte, für Jazz genüge ohnehin ein abgehalfterter Stutzflügel, und wo eine junge, unerfahrene örtliche Veranstalterin offensichtlich kein reibungsloses Konzert zustande brachte.

Mag sein, dass „Köln 75“, mit Mala Emde, John Magaro (als Keith Jarrett), Alexander Scheer und Ulrich Tukur besetzt, eine spannende Geschichte am Rande des Musikereignisses erzählen wird. Die „wahre Geschichte des Köln Concerts“ kann es so gar nicht sein. Dem Mythos wird lediglich ein weiterer hinzugefügt.